伊藤博文公没後110年記念展示「手紙が語る伊藤博文の教育方針」 ※終了しました

手紙が語る伊藤博文の教育方針

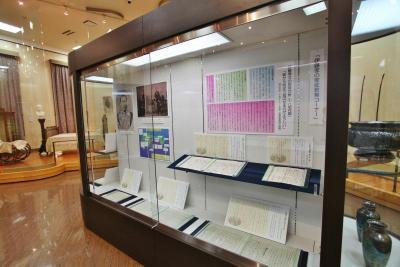

伊藤公資料館では、昨年まで4年間にわたって明治維新150年カウントダウン記念企画展「伊藤ドラマ」を開催し、政治家伊藤 博文の波乱の生涯を紹介しました。同公没後110年にあたる本年は、家族に宛てた博文の手紙を公開し、家庭人としての素顔に迫ります。

開催期間

令和元年9月3日(火曜日)~令和2年3月29日(日曜日)

展示のあらまし

伊藤のふるさと

ふるさと束荷村における利助(のちの博文)の生い立ちについて、その系譜や家族、遊びなどを取り上げて紹介します。次に、青少年期を過ごした萩での学びについて紹介します。

展示している4通の手紙は、萩に移り住んで伊藤姓を名乗るようになった利助が、ふるさとの親戚に宛てた手紙です。向学心に燃えた利助の成長がうかがえます。青少年期の利助の手紙はほとんど残されておらず、ふるさととの関わりを知る上でも貴重な資料といえます。

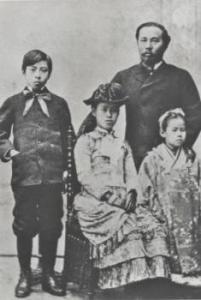

梅子夫人

博文を40年余りにわたって支えた梅子夫人を紹介します。結婚当時の梅子は、文字の読み書きが苦手でした。そこで博文は自分宛てに進んで手紙を書くように梅子に伝え、文字に親しむ機会を増やそうとしました。

展示している博文の4通の手紙は、漢字を多用した長文の手紙へと徐々に変化しています。このことは、読み手である梅子の漢字力や語彙力、文章力などの向上を物語っています。

伊藤家の家庭教育

伊藤家の教育方針を紹介します。博文の教育観は、幼児期から青年期までの自らの生活経験によって培われました。

展示している10通の手紙は、博文が岩倉使節団(明治4年~6年)や憲法調査(明治15年~16年)で歴訪中のヨーロッパから、家族に宛てた手紙です。博文の教育方針が、幼児期から青年期へと子供の発達段階に応じて変化していることが分かります。

伊藤公パズルコーナー

展示内容を振り返るクロスワードパズルコーナーを設置しています。正解者には、認定カードと記念シールセットをプレゼントします。

数量限定

入館料

令和元年10月1日現在

- 個人:260円

- 団体(20名以上):200円

- 高校生以下は無料

- 障害者手帳をお持ちの方、およびその付き添いの方は無料

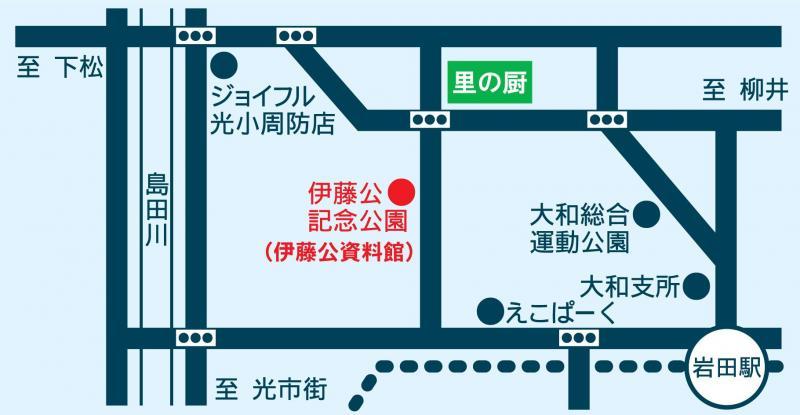

会場

伊藤公資料館

光市大字束荷2250番地1

注意:画像・記事の無断転載を禁じます。

この記事に関するお問い合わせ先

伊藤公資料館

住所:〒743-0105 光市大字束荷2250番地1

電話番号:0820-48-1623

メールアドレス:itoukou@edu.city.hikari.lg.jp

- 意見をお聞かせください

-

(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

更新日:2020年04月28日