○光市有害鳥獣捕獲実施要領

令和5年3月15日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的として市が実施する鳥獣の捕獲等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可(以下「捕獲許可等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(有害鳥獣捕獲及び捕獲許可等の指針)

第2条 市は、有害鳥獣捕獲及び捕獲許可等を行うに当たっては、県が策定する鳥獣保護管理事業計画及びこの告示の規定に基づき、県及び隣接市町と連携・協力の下、野生鳥獣の保護にも十分配慮しつつ、農林水産業等に係る被害防止対策の円滑な推進を図るものとする。

(有害鳥獣捕獲計画)

第3条 市長は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)に基づく被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)及び過去5年間の有害鳥獣による被害の発生状況等を勘案の上、農業者団体等及び狩猟者団体の関係者並びに鳥獣保護管理員の意見を聴いて、毎年1月31日までに翌年度の有害鳥獣捕獲計画の案を作成し、光市有害鳥獣捕獲対策協議会設置要綱(令和5年光市告示第28号)に規定する光市有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)の会長に提出するものとする。

2 協議会の会長は、市長から有害鳥獣捕獲計画の案の提出を受けたときは、協議会の会議において光市有害鳥獣捕獲対策協議会設置要綱第3条各号に掲げる事項について協議の上、翌年度の有害鳥獣捕獲計画を決定し、2月末日までに市長及び周南農林水産事務所の長(以下「農林水産事務所長」という。)に通知するものする。

(農林水産事務所との連携)

第4条 市長及び協議会の会長は、有害鳥獣捕獲計画の策定及び実施に当たっては、農林水産事務所長に必要な助言を求めることができる。

2 農林水産事務所長は、必要と認めるときは、市長又は協議会の会長に対し、有害鳥獣捕獲の実施状況等について随時報告を求め、又は技術的助言を行うことができる。

(有害鳥獣捕獲隊)

第5条 協議会の会長は、有害鳥獣捕獲を円滑に推進するため、有害鳥獣捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)を設置するものとする。

2 捕獲隊の編成及び担当区域は、協議会で定める。

3 捕獲隊の1隊当たりの隊員の数は、次の表を目安とする。

対象鳥獣 | 捕獲手法 | |

銃 | わな・網 | |

ニホンジカ | 原則10人以上 | 原則4人以上 |

イノシシ | ||

ニホンザル | ||

その他 | 原則4人以上 | |

4 捕獲隊の隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから協議会において選任する。

(1) 有害鳥獣捕獲の意義を理解しており、積極的な協力が得られる者

(2) 人格円満で、かつ、技能に熟練した者であって、過去3年間関係法令に違反したことのない者

(3) 当該年度又は前年度に山口県の狩猟者登録を受けた者

(4) 当該市内に住居又は勤務先を有する者

(5) 狩猟事故共済又はこれに類する損害保険に加入している者

5 協議会の会長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に該当する者のほか、次に掲げる者を捕獲隊の隊員に加えることができる。

(1) 山口県猟友会が編成する移動捕獲隊の隊員

(2) 他の市町の捕獲隊の隊員

捕獲の目的 | 猟法 | 捕獲等をしようとする鳥獣 |

鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 | 危険猟法及びかすみ網以外の猟法 | カワウ、ゴイサギ、アマサギ、ダイサギ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、トビ、キジバト、ドバト、ヒヨドリ、ウソ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、サル、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ |

2 前項の規定による許可を行う場合、原則として、複数の者に対して期間及び区域が重複する許可は行わないこととする。ただし、期間及び区域の重複に起因する事故を防ぐ措置が行われる場合や事故が発生しないことが確実である場合など、安全が確保されると認められる場合は、この限りでない。

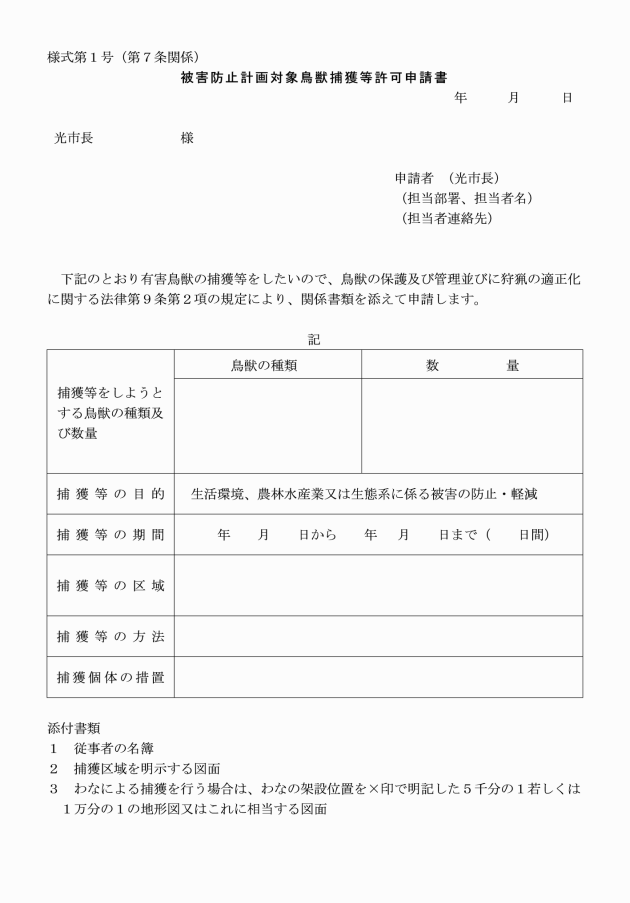

(被害防止計画対象鳥獣の捕獲許可)

第7条 市長は、被害防止計画及び有害鳥獣捕獲計画に基づき、鳥獣の捕獲を許可するものとする。

2 前項の規定による許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

区分 | 許可基準 | 備考 | ||

許可の対象者 | 1 有害鳥獣捕獲を実施する市長(捕獲隊の隊員が捕獲従事者である場合に限る。以下「捕獲実施市長」という。) 2 捕獲隊の隊員 | |||

許可対象鳥獣 | 被害防止計画の対象鳥獣 | 捕獲許可の区域、期間等が同一の場合は、複数の対象鳥獣について一括して捕獲許可を行うことができる。 | ||

捕獲の方法 | 1 危険猟法及びかすみ網以外の猟法 2 特定猟具使用禁止区域における特定猟具による捕獲(いずれも市長が必要と認める場合に限る。) | |||

許可対象区域 | 1 当該捕獲隊の担当区域(合同捕獲、共同捕獲を行う場合はその区域を含む。) 2 鳥獣保護区及び休猟区(市長が必要と認めるときに限る。) | 2の場合にあっては、その他の区域とは別に捕獲許可を行うものとする。ただし、サルについては、この限りでない。 | ||

許可期間等 | 狩猟鳥獣 | 狩猟期間外 | 狩猟期間開始日の前日までにおいて市長が必要と認める期間 | 狩猟による捕獲と合わせ、年間を通じて必要な時期に捕獲活動ができるよう許可期間を設定するものとする。 |

狩猟期間中 | 次に掲げる場合であって、狩猟期間の末日までで市長が必要と認める期間 ① 鳥獣保護区又は休猟区で狩猟鳥獣の捕獲を行う場合 ② 特定猟具使用禁止区域において、特定猟具を用いて狩猟鳥獣の捕獲を行う場合 | |||

狩猟鳥獣以外の鳥獣 | 1年以内で市長が必要と認める期間 | |||

捕獲頭(羽)数 | 被害等の防止、軽減の目的を達成するために必要かつ十分な捕獲頭(羽)数 | |||

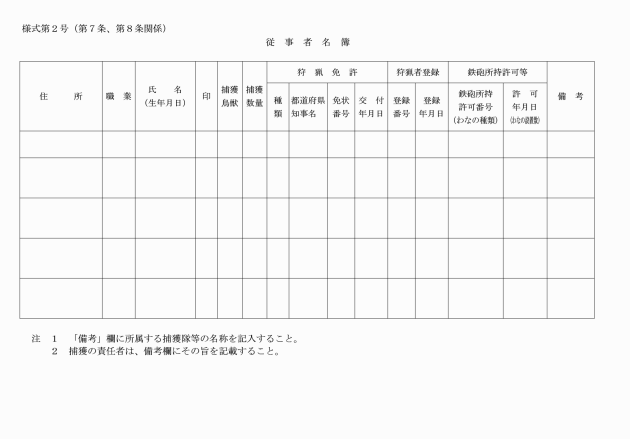

(1) 従事者名簿(様式第2号)

(2) 捕獲区域を明示する図面

(3) わなによる捕獲を行う場合は、わなの架設位置を×印で明記した5千分の1若しくは1万分の1の地形図又はこれに相当する図面

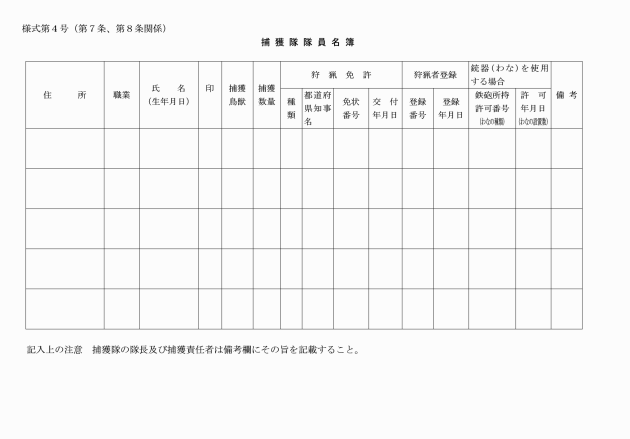

(1) 隊員名簿(様式第4号)

(2) 捕獲区域を明示する図面

(3) わなによる捕獲を行う場合は、わなの架設位置を×印で明記した5千分の1若しくは1万分の1の地形図又はこれに相当する図面

5 市長は、前2項の規定による申請があったときは、被害防止計画及び有害鳥獣捕獲計画に基づいて審査を行い、速やかに捕獲許可を行うものとする。

6 市長は、次に掲げる捕獲については、必要かつ真にやむを得ないと認める場合に限り、捕獲を許可するものとする。

(1) 鳥獣保護区又は休猟区における鳥獣の捕獲

(2) 捕獲許可対象鳥獣以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間及び場所における鳥獣の捕獲

(3) 特定猟具使用禁止区域において、特定猟具により行われる鳥獣の捕獲

(4) その他狩猟に係る禁止猟法による鳥獣の捕獲

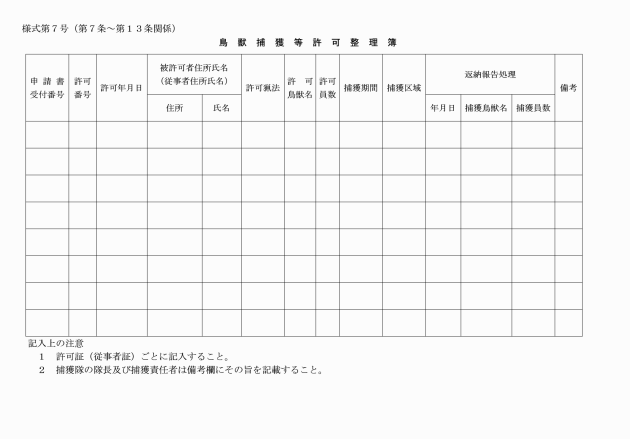

8 市長は、捕獲隊に対して捕獲許可を行った場合は、捕獲隊の隊員に許可証を交付し、その旨を農林水産事務所長、警察署長その他の関係者に通知するとともに、整理簿に必要な事項を記載するものとする。

9 捕獲隊の隊員は、次に掲げる事項に十分留意の上、有害鳥獣の捕獲を実施しなければならない。

(1) 捕獲隊の責任者を定め、その指揮の下に原則複数で捕獲活動に従事すること。

(2) 許可証又は従事者証(以下「許可証等」という。)を常時携帯するとともに、捕獲隊の腕章を着用すること。

(3) 捕獲隊の責任者は、鳥獣の捕獲の日時及び場所をあらかじめ市長及び警察署長に通知するとともに、注意標識を掲示する等の方法により事故防止に努めること。

(4) 捕獲活動に当たっては、銃器や猟犬による事故の防止に万全の対策を講じること。

(5) 人身被害の防止を目的とする有害鳥獣の捕獲については、警察署長に事前に連絡の上、常に連携を図りながら実施すること。

(6) わなによる有害鳥獣捕獲を実施する場合は、別に定める有害鳥獣捕獲に係るわなの取扱要領に定めるところにより実施することとし、わなの架設数は、捕獲隊の隊員が適切に見回り及び管理をすることのできる数以内とすること。

(7) 錯誤捕獲の防止に十分留意するとともに、錯誤捕獲された鳥獣は、原則として放鳥獣すること。この場合において、ツキノワグマが錯誤捕獲された場合は、直ちに市長に通報し、農林水産事務所長の指示に従うこと。

(8) ツキノワグマが出没している区域及び期間については、輪の直径が12センチメートルを超えるくくりわなは使用しないこと。

(9) 捕獲個体は、現場に放置することなく、適正に処理すること。

(10) 関係者から協力の要請があった場合は、捕獲個体又はその一部を野生生物の生息調査や学術研究に利用できるよう適切な配慮を行うこと。

10 市長は、捕獲隊の責任者から鳥獣の捕獲を実施する旨の連絡を受けたときは、速やかに当該地域の住民等に連絡し、注意喚起を行う等、事故防止のために必要な措置を講ずるものとする。

11 捕獲実施市長は、有害鳥獣の捕獲許可を受けたときは、従事者が行う行為の内容を具体的に指示するとともに、従事者の台帳を整備するものとする。

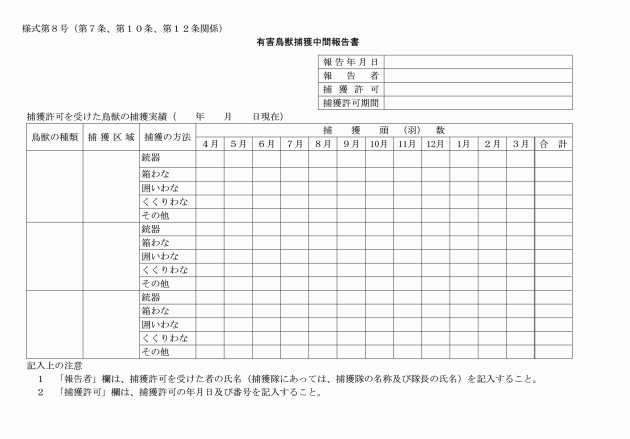

12 捕獲実施市長及び捕獲隊の隊長は、市長が別に定める期日までに有害鳥獣捕獲中間報告書(様式第8号)により捕獲許可に係る有害鳥獣の捕獲状況を市長に報告しなければならない。

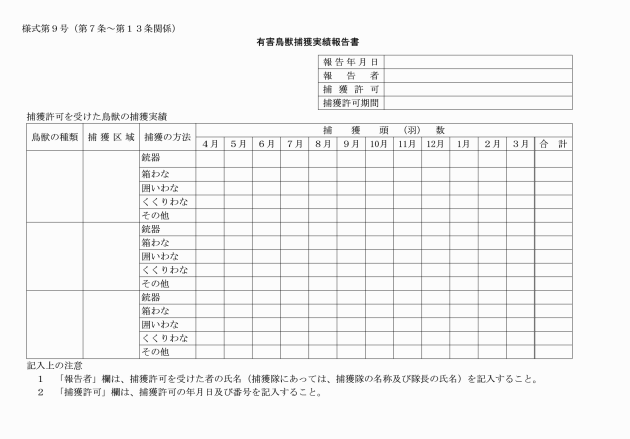

13 捕獲実施市長及び捕獲隊の隊長は、捕獲許可期間終了後は、有害鳥獣捕獲実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

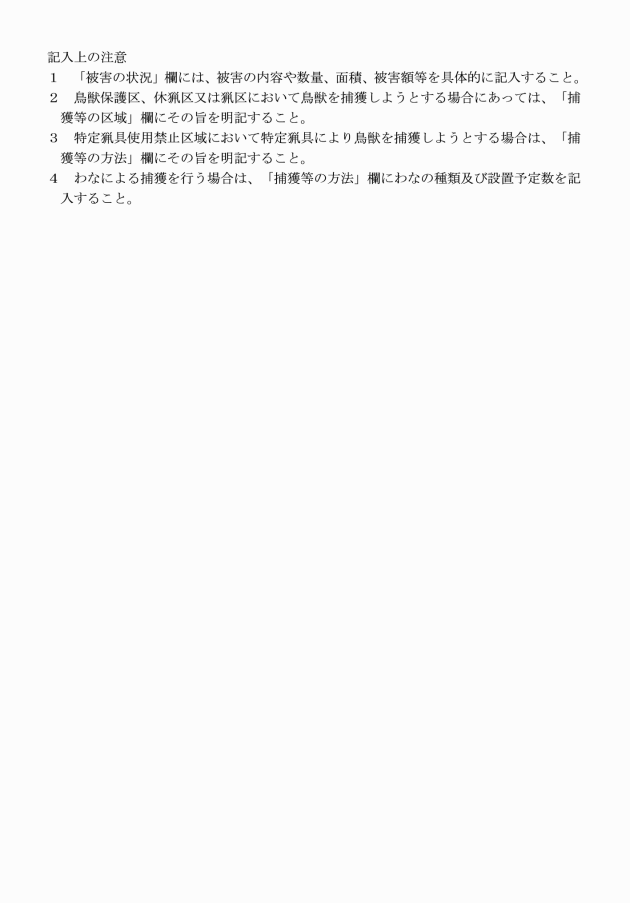

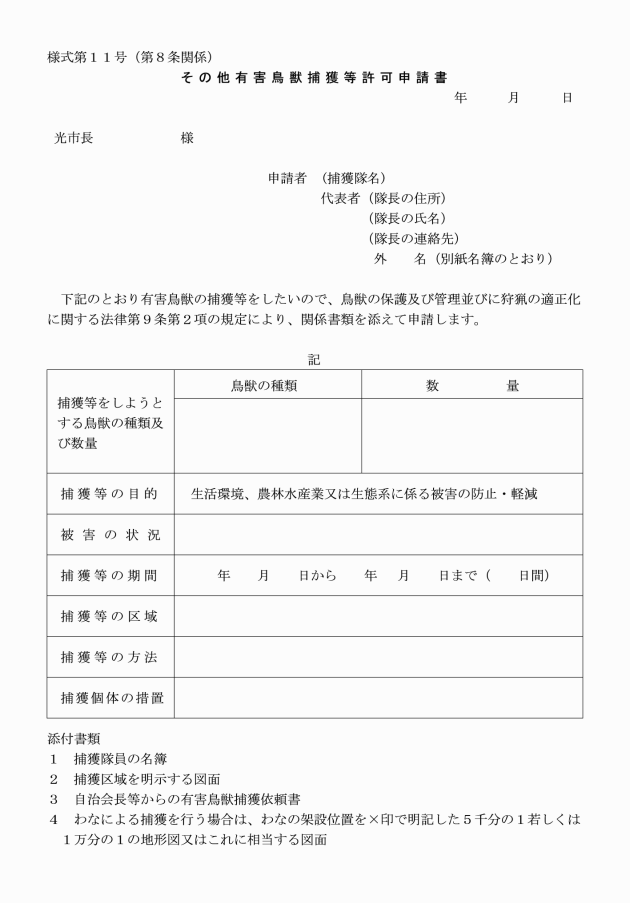

(被害防止計画対象鳥獣以外の鳥獣の捕獲許可)

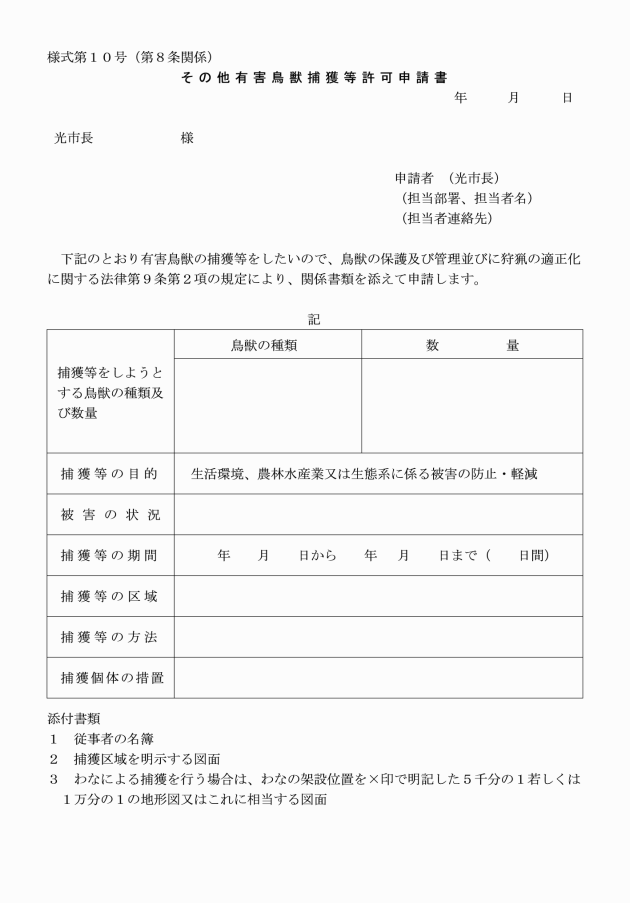

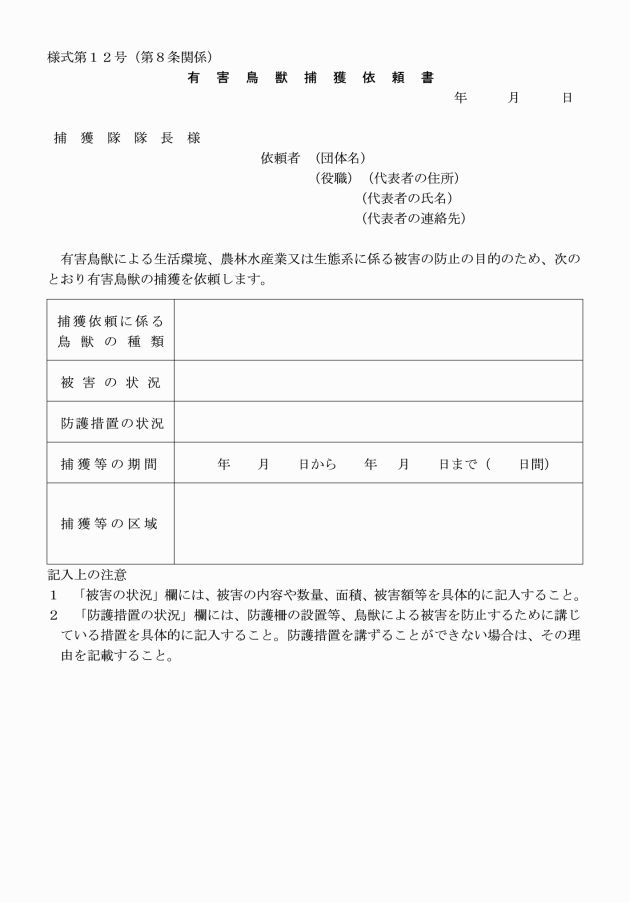

第8条 市長は、捕獲隊が有害鳥獣捕獲計画に基づいて有害鳥獣の捕獲を実施する場合又は次の各号のいずれにも該当する場合には、被害防止計画の対象鳥獣以外の鳥獣の捕獲を許可するものとする。

(1) 当該鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じており、又は当該鳥獣の捕獲を行わなければ被害が確実に生ずると認められること。

(2) 防護柵の設置その他の措置を講じても当該鳥獣による被害を防止することが困難であると認められること。

(3) 当該地域の自治会長、農業者団体又は漁業者団体の代表者等から当該鳥獣の捕獲の依頼があること。

2 前項の規定による許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

区分 | 許可基準 | 備考 |

許可の対象者 | 1 捕獲実施市長 2 捕獲隊の隊員 | |

許可対象鳥獣 | 被害防止計画の対象鳥獣以外の鳥獣 | 捕獲許可は、原則として鳥獣の種類ごとに行う。 |

捕獲の方法 | 1 危険猟法及びかすみ網以外の猟法 2 特定猟具使用禁止区域における特定猟具による捕獲(いずれも市長が特に必要と認める場合に限る。) | |

許可対象区域 | 被害等の発生状況に応じ、具体的な被害防止の目的達成に必要な区域(市長が特に必要と認める場合は、鳥獣保護区又は休猟区を含む。) | |

許可期間等 | 原則として、被害が生じている時期で最も効果的に有害鳥獣捕獲が実施できる時期のうち、地域の実情に応じた有害鳥獣捕獲を無理なく完遂するために必要かつ適切な期間であって、原則として、鳥類については30日以内(箱わなを使用する場合は60日以内)、獣類については60日以内 | 次に掲げる場合において市長が特に必要と認めるときは、狩猟期間中においても、当該鳥獣の捕獲を許可することができる。 ① 狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲する場合 ② 鳥獣保護区又は休猟区において鳥獣の捕獲を行う場合 ③ 特定猟具使用禁止区域において、特定猟具を用いて鳥獣の捕獲を行う場合 |

捕獲頭(羽)数 | 被害の防止、軽減の目的を達成するために必要最小限の捕獲頭(羽)数 |

(1) 従事者名簿

(2) 捕獲区域を明示する図面

(3) わなによる捕獲を行う場合は、わなの架設位置を×印で明記した5千分の1若しくは1万分の1の地形図又はこれに相当する図面

(1) 隊員名簿

(2) 捕獲区域を明示する図面

(3) 自治会長等からの有害鳥獣捕獲依頼書(様式第12号)

(4) わなによる捕獲を行う場合は、わなの架設位置を×印で明記した5千分の1若しくは1万分の1の地形図又はこれに相当する図面

5 市長は、前項の規定による申請が有害鳥獣捕獲計画に基づくものであり、捕獲許可を行うことが適当と認めるときは、速やかに許可するものとする。

(1) 被害の程度(面積・金額)が周辺の区域に比べ著しく多大であること。

(2) 防御策を講じても被害を効果的に防止できないか、又は防御策を講じるのが困難であること。

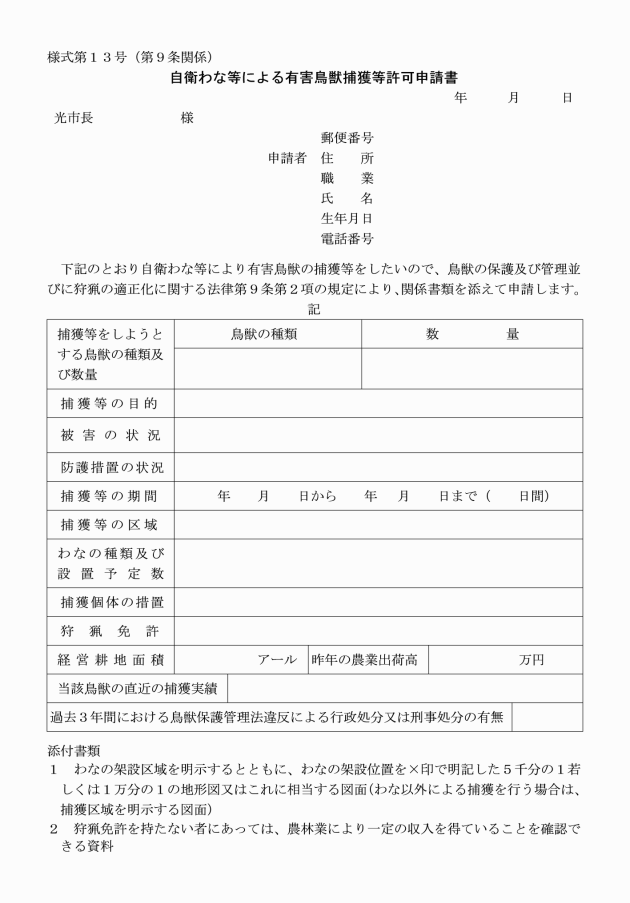

(農林業者の自衛わな等に係る捕獲許可)

第9条 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合は、鳥獣による被害を受けている農林業者又はゴルフ場等の事業者(以下「農林業者等」という。)が自らわな等による有害鳥獣の捕獲をすることを許可することができる。

(1) 当該農林地又はゴルフ場等事業用地において、鳥獣による農作物や家畜、果樹、芝生、植栽等及び田畑の畦畔の被害が現に生じており、又は当該鳥獣の捕獲を行わなければ被害が確実に生ずると認められること。

(2) 防護柵の設置その他の措置を講じることが困難であるか、又は防護柵の設置等の措置を講じても当該鳥獣による被害を防止することが困難であると認められること。

2 前項の規定による許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

区分 | 許可基準 | 備考 |

許可の対象者 | 農林業者又はゴルフ場等の事業者(これらの従業員を含む。)であって、次に掲げる事項のいずれにも該当する者 ① 農業者にあっては、経営耕地面積が10アール以上又は農業出荷額が年間15万円以上であること。 ② 自らが従事する農林業又はゴルフ場等の事業に係る被害の防止又は軽減を図る目的で、有害鳥獣の捕獲をしようとする者であること。 ③ 林業者にあっては、狩猟事故共済又はこれに類する損害保険に加入していること。 ④ 狩猟免許を有する者であって、過去3年間に法違反で行政処分又は刑事処分を受けたことがない者であること。 | 農林業者(一定の収入を得ている者)が自らの事業地内において捕獲する場合であって、次のいずれかに該当するときは、狩猟免許を所持していない者を許可の対象者とすることができる。 ① 小型の箱わな(縦、横、高さの合計が160センチメートルを超えない箱わなを言う。以下同じ。)若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、小型の鳥獣を捕獲する場合 ② 囲いわなを用いて捕獲する場合 |

許可対象鳥獣 | 市が捕獲許可権限を有する鳥獣(水稲の被害防止を目的とする捕獲許可についてはイノシシ又はシカ、林業の被害防止を目的とする捕獲許可についてはシカに限る。) | 捕獲許可は、原則として鳥獣の種類ごとに行うものとする。 |

捕獲の方法 | 銃器の使用以外による方法(次に該当するものに限る。) わなの架設数は、許可の対象者が毎日見回りを行い、適切に管理することのできる数以内とし、10基を上限とする。 | |

捕獲許可区域(わなの架設区域) | 次に掲げる区域(市長が特に必要と認める場合は、鳥獣保護区又は休猟区の区域内にある場合を含む。) ① 水稲の被害防止を目的とするものにあっては、許可の対象者が現に作付けを行っている水田及びその周辺50m以内 ② 水稲以外の農作物の被害防止を目的とするものにあっては、許可の対象者が現に耕作し、又は農用地として保全管理している畑地、果樹園等の区域 ③ 林地及びゴルフ場等事業用地の被害防止を目的とするものにあっては、現に事業(森林公園等の事業は除く。)の用に供している事業用地の区域 ④ 狩猟免許を持たない者に対する捕獲許可については、その者が販売目的として耕作等又は保全管理をしている事業地内 | |

許可期間等 | 1 イノシシによる水稲の被害防止を目的とするものにあっては、水稲の成熟期(出穂時期から収穫期まで) 2 シカによる水稲の被害防止を目的とするものにあっては、田植え後おおむね1箇月間 3 畑地、果樹園等については、農作物の収穫期前等、特に重点的に被害防止を図る必要がある時期とし、おおむね60日以内 4 林地及びゴルフ場等事業用地については、特に重点的に被害防止を図る必要がある時期とし、おおむね60日以内 | 許可区域が鳥獣保護区又は休猟区の区域内にある場合を除き、狩猟期間中は、狩猟鳥獣の捕獲許可は行わない。 |

捕獲頭(羽)数 | 被害の防止又は軽減の目的を達成するために必要最小限の捕獲頭(羽)数 |

(1) わなの架設区域を明示するとともに、わなの架設位置を×印で明記した5千分の1若しくは1万分の1の地形図又はこれに相当する図面(わな以外による捕獲を行う場合は、捕獲区域を明示する図面)

(2) 狩猟免状の写し(狩猟免許を持たない者にあっては、農林業により一定の収入を得ていることを確認できる書面)

(1) 被害の程度(面積・金額)が、周辺の区域に比べ著しく多大であること。

(2) 防御策を講じても被害を効果的に防止できないか、又は防御策を講じるのが困難であること。

(3) 捕獲された鳥獣の止めさし及び処分が安全かつ適正に行われることが確実であること。

(4) 鳥獣保護区又は休猟区において捕獲を行う場合は、特に必要と認める事由があること。

5 市長は、狩猟免許を有しない農林業者から第3項の規定による申請があった場合は、狩猟免許試験を速やかに受験するよう指導するものとする。

6 市長は、第1項の規定による許可を行った場合は、申請者に許可証を交付し、その旨を当該地域の捕獲隊の隊長、地区猟友会の会長、農林水産事務所長、警察署長その他の関係者に通知するとともに、整理簿に必要な事項を記載するものとする。

7 第1項の規定による許可を受けた農林業者等は、次に掲げる事項に十分留意の上、有害鳥獣の捕獲を実施しなければならない。

(1) わなの架設に当たっては、錯誤捕獲の防止に十分留意するとともに、錯誤捕獲された鳥獣は、原則として放鳥獣すること。この場合において、ツキノワグマが錯誤捕獲された場合は、直ちに市長に通報し、農林水産事務所長の指示に従うこと。

(2) ツキノワグマが出没している区域及び期間については、輪の直径が12センチメートルを超えるくくりわなは使用しないこと。

(3) わなの見回りは毎日午前中に行うこととし、わなの見回りを行うことができないときは、あらかじめ、わなが稼働しないようにしておくこと。この場合において、捕獲許可を受けた農林業者等自身が見回りを行うものとし、困難な場合には、わな猟免許所持者に代行を依頼することができるものとする。

(4) 捕獲個体は、現場に放置することなく適正に処理すること。

(5) わなの見回り及び捕獲個体の処理を行うときは、許可証を常時携帯すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、わなによる捕獲については、有害鳥獣捕獲に係るわなの取扱要領に定めるところにより実施すること。

8 第1項の許可を受けた農業者等は、捕獲許可期間の終了後速やかに、有害鳥獣捕獲実績報告書を市長に提出しなければならない。

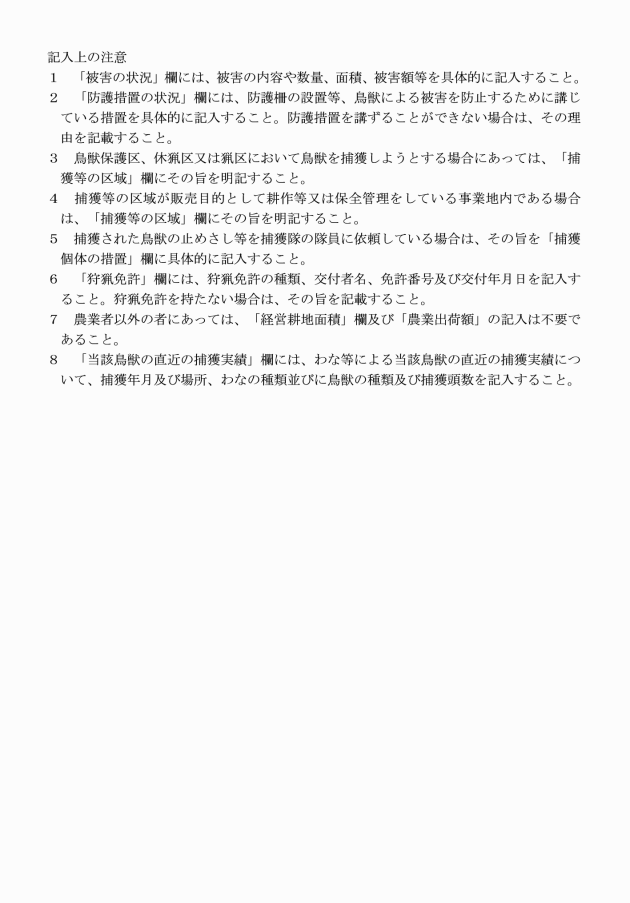

(漁業者等による餌釣りによるカワウの捕獲許可)

第10条 市長は、内水面について漁業権を有する漁業協同組合の正組合員又は従業員(以下「漁業者等」という。)が餌釣り(生きたアユ等を餌として、釣り針により鳥類を捕獲する方法をいう。以下同じ。)によりカワウを捕獲することを許可することができる。

2 前項の規定による許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

区分 | 許可基準 | 備考 |

許可の対象者 | 当該内水面について漁業権を有する漁業協同組合の正組合員又は従業員であって、過去3年間に法違反で行政処分又は刑事処分を受けたことがない者 | 許可の対象者が狩猟免許を有することを要しない。 |

許可対象鳥獣 | カワウ | |

捕獲の方法 | 餌釣り | |

捕獲許可区域 | 許可の対象者が所属する漁業協同組合が漁業権を有する内水面であって、銃器によるカワウの捕獲が困難であると市長が認める区域 | |

捕獲期間等 | 1年以内で市長が必要と認める時期及び期間 | |

捕獲羽数 | カワウによる漁業被害軽減の目的を達成するために必要な捕獲羽数 |

(1) 申請に係る捕獲区域が、銃器によるカワウの捕獲が困難な場所であること。

(2) 餌釣りによるカワウの捕獲を許可することにより、当該区域において、銃器による有害鳥獣の捕獲又は狩猟に支障を来すことがないこと。

5 市長は、第1項の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ、その地域の捕獲隊の隊長及び地区猟友会の会長の意見を聴くものとする。

6 市長は、第1項の規定による許可を行った場合は、申請者に許可証を交付し、その旨を当該地域の捕獲隊の隊長、地区猟友会の会長、農林水産事務所長、警察署長その他の関係者に通知するとともに、整理簿に必要な事項を記載するものとする。

7 第1項の規定による許可を受けた漁業者等は、次に掲げる事項に十分留意の上、カワウの捕獲を実施しなければならない。

(1) 餌釣りによるカワウの捕獲に当たっては、常時監視者を置くとともに、仕掛けを放置しないこと。

(2) カワウが仕掛けにかかった場合は、速やかに収容し、適切に処分すること。

(3) カワウ以外の鳥が仕掛けにかかった場合は、原則として、速やかに放鳥すること。

8 第1項の規定による許可を受けた漁業者等は、市長が別に定める期日までに有害鳥獣捕獲中間報告書によりカワウの捕獲状況を市長に報告するとともに、捕獲許可期間の終了後は、速やかに有害鳥獣捕獲実績報告書を市長に提出しなければならない。

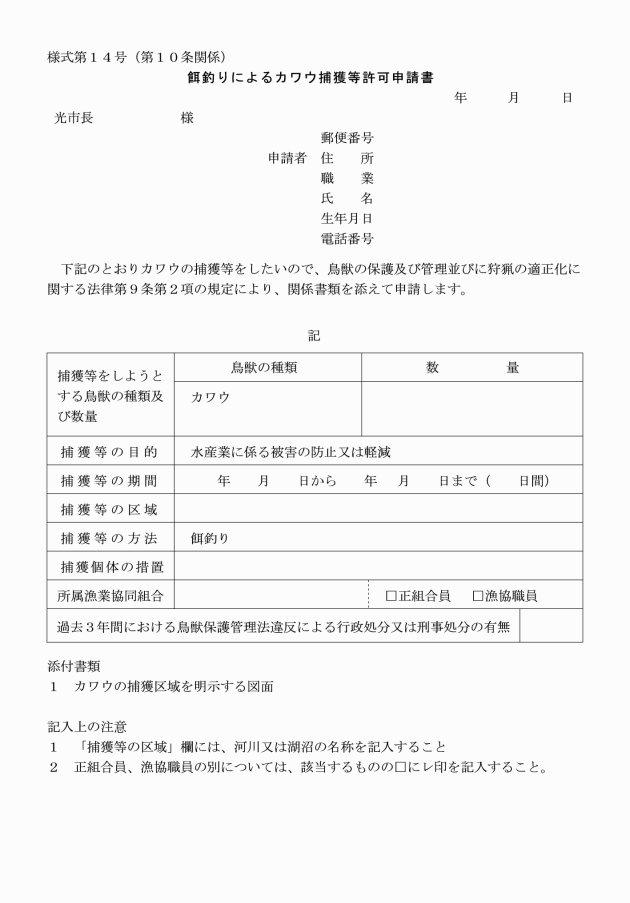

(捕獲隊以外の者に対する有害鳥獣の捕獲許可)

第11条 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合は、捕獲隊以外の者による有害鳥獣の捕獲を許可することができる。

(1) 当該鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じており、又は当該鳥獣の捕獲を行わなければ被害が確実に生ずると認められること。

(2) 防護柵の設置その他の措置を講じても当該鳥獣による被害を防止することが困難であると認められること。

2 前項の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

区分 | 許可基準 | 備考 |

許可の対象者 | 1 被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼された個人であって、次のいずれにも該当する者(その者が捕獲隊の隊員である場合を含む。) ① 使用する捕獲用具に係る狩猟免許を有していること。 ② 狩猟事故共済又はこれに類する損害保険に加入していること。 ③ 過去3年間に法違反で行政処分又は刑事処分を受けたことがないこと。 2 被害等を受けた者から依頼された法人(法第9条第8項に規定する「国、地方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等することができるものとして環境大臣の定める法人」をいう。以下「法人」という。)であって、次のいずれかに該当するもの ① 銃器を使用する場合は、第1種銃猟免許(空気銃を使用する場合においては第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許)を所持する者が捕獲従事者である法人 ② 銃器を使用しない場合は、原則として、網猟免許又はわな猟免許を所持する者が捕獲従事者である法人 | 1 小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、小型の鳥獣を捕獲する場合であって、住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合は、狩猟免許を所持していない者を許可の対象者とすることができる(この場合、狩猟事故共済又はこれに類する損害保険に加入していることを要しない。)。 2 法第9条第8項の環境大臣が定める法人は、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。 3 網又はわな(箱わな及び囲いわなに限る。)を使用する場合であって、捕獲従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれ、かつ、当該法人が捕獲従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められる場合(使用する猟具の設置や撤収方法、関係法令等についての講習が行われていること及び当該法人が保険へ加入している場合をいう。)は、捕獲従事者の中に当該免許を所持していない者を狩猟免許所持者の補助者として含むことができる。 |

許可対象鳥獣 | 市が捕獲許可権限を有する鳥獣 | 捕獲許可は、原則として、鳥獣の種類ごとに行う。 |

捕獲の方法 | 危険猟法及びかすみ網以外の猟法であって、狩猟に係る禁止猟法以外の猟法 | |

許可対象区域 | 被害等の発生状況に応じ、具体的な被害防止の目的達成に必要な区域(市長が特に必要と認める場合は、鳥獣保護区又は休猟区を含む。) | |

許可期間等 | 原則として、被害が生じている時期で最も効果的に有害鳥獣捕獲が実施できる時期のうち、地域の実情に応じた有害鳥獣捕獲を無理なく完遂するために必要かつ適切な期間であって、原則として、鳥類については30日以内(箱わなを使用する場合は60日以内)、獣類については60日以内 | 次に掲げる場合において市長が特に必要と認めるときは、狩猟期間中においても、当該鳥獣の捕獲を許可することができる。 ① 狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲する場合 ② 鳥獣保護区又は休猟区において鳥獣の捕獲を行う場合 |

捕獲頭(羽)数 | 被害の防止、軽減の目的を達成するために必要最小限の捕獲頭(羽)数 |

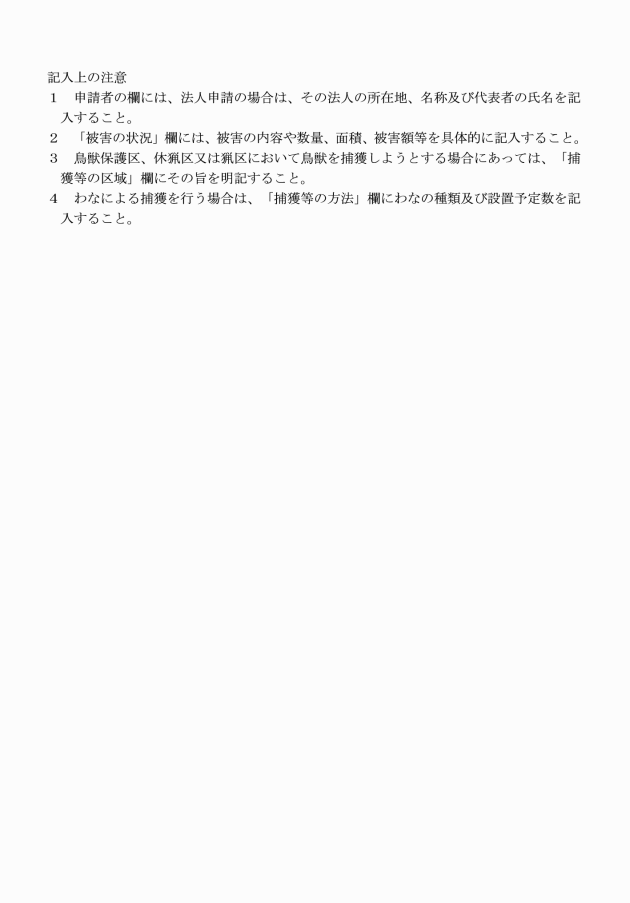

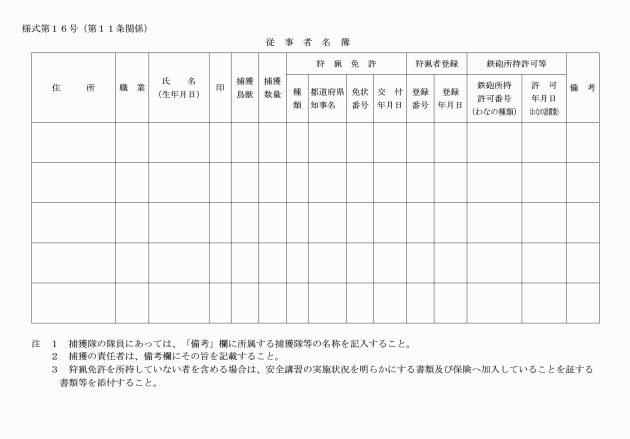

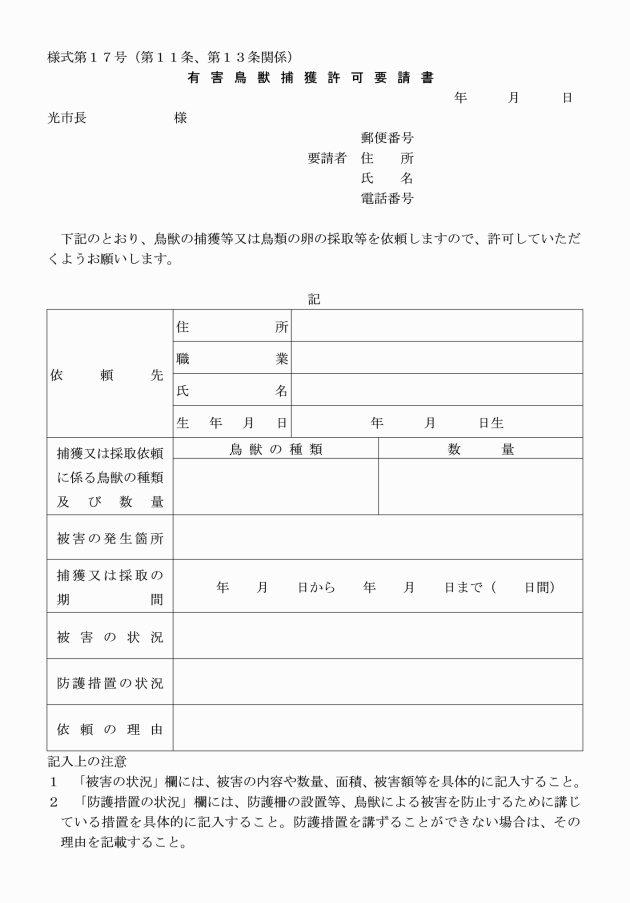

(1) 法人の場合にあっては、従事者名簿(様式第16号)

(2) 捕獲区域を明示する図面

(3) 被害等を受けた者から依頼された個人又は法人にあっては、有害鳥獣捕獲許可要請書(様式第17号)

(4) わなによる捕獲を行う場合は、わなの架設位置を×印で明記した5千分の1若しくは1万分の1の地形図又はこれに相当する図面

(1) 被害の程度(面積・金額)が、周辺の区域に比べ著しく多大であること。

(2) 防御策を講じても被害を効果的に防止できないか、又は防御策を講じるのが困難であること。

5 市長は、第1項の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ、その地域の捕獲隊の隊長の意見を聴くものとする。

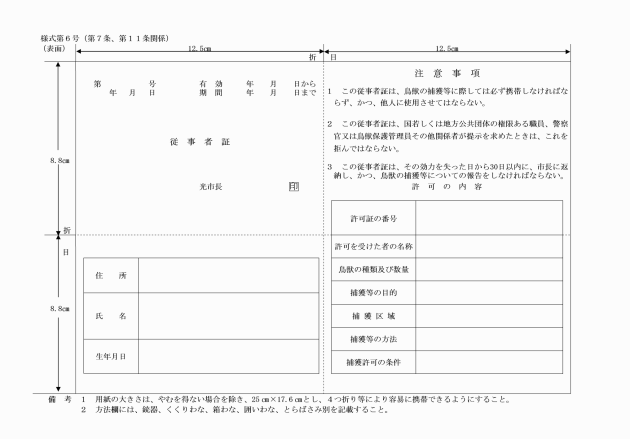

6 市長は、第1項の規定による許可を行った場合は、申請者に許可証を、捕獲従事者に従事者証を交付し、その旨を当該地域の捕獲隊の隊長、地区猟友会の会長、農林水産事務所長、警察署長その他の関係者に通知するとともに、整理簿に必要な事項を記載するものとする。

8 市長は、法人に対して第1項の規定による許可を行ったときは、指揮監督の適正を期するため、従事者の台帳を整備させることとする。

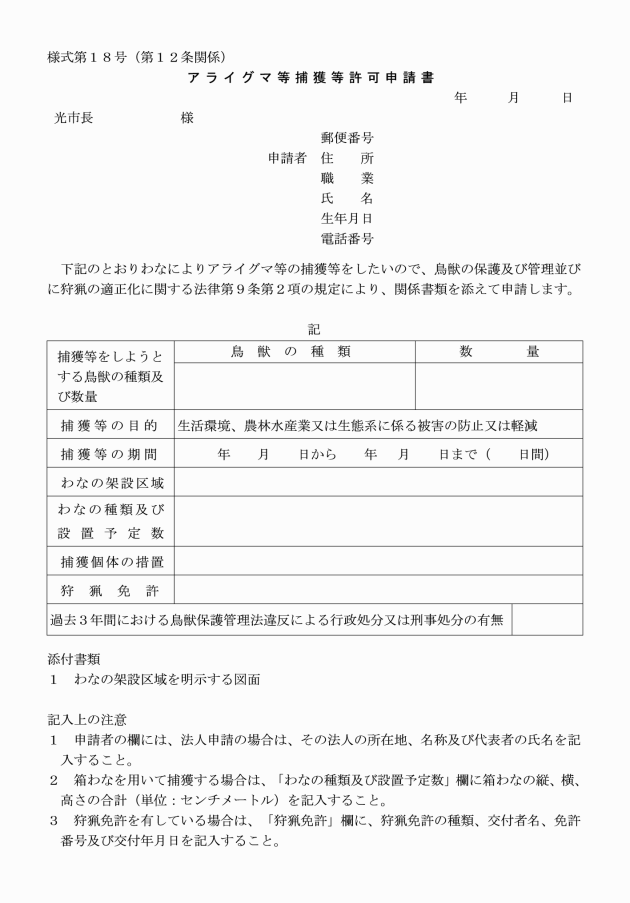

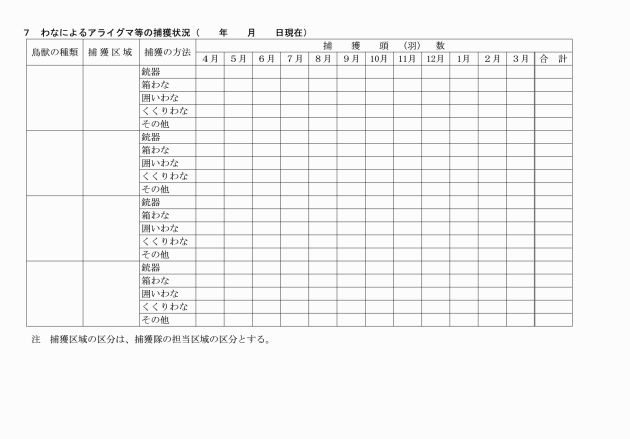

2 市長は、当該市内にアライグマ等が生息している可能性があると認めるときは、捕獲隊その他の関係者に対してアライグマ等の捕獲を許可するものとする。

3 前項の規定による許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

区分 | 許可基準 | 備考 |

許可の対象者 | 法人又はわな猟に係る狩猟免許を有する者(小型の箱わなを用いて捕獲する場合は、狩猟免許を有しない者(過去3年間に法違反で行政処分又は刑事処分を受けたことがある者を除く。)を含む。) | |

許可対象鳥獣 | アライグマ等 | 1 アライグマ等を一括して捕獲許可することができる。 2 タヌキ、アナグマその他の小型獣類(被害防止計画の対象鳥獣とされている場合に限る。)を許可対象鳥獣に加えることができる。 |

捕獲の方法 | わなに限る(狩猟免許を有しない者については、小型の箱わなに限る。)。 | |

許可対象区域 | 市長が必要と認める区域(鳥獣保護区及び休猟区を含む。)。ただし、狩猟免許を有しない者に対して小型の箱わなによる捕獲を許可する場合は、農地及び住宅又は事業所の敷地内 | |

許可期間等 | 1 狩猟による捕獲と合わせ、年間を通じて必要な時期に捕獲ができるよう設定するものとし、狩猟期間外の捕獲許可期間は、狩猟期間開始日の前日までにおいて市長が必要と認める期間 2 狩猟期間内において鳥獣保護区又は休猟区の区域内で捕獲許可を行う場合は、狩猟期間の末日までにおいて市長が必要と認める期間 3 狩猟免許を有しない者に対して小型の箱わなによる捕獲を許可する場合は、年間を通じて必要な時期に捕獲許可を行うことができるものとし、捕獲許可期間は1年以内で市長が必要と認める期間 | |

捕獲頭数 | 制限を設けない。 |

(1) 法人の場合にあっては、従事者名簿

(2) わなの架設区域を明示した図面

(3) わな猟に係る狩猟免状を有している場合は、狩猟免状の写し

6 市長は、第2項の規定による許可を行った場合は、申請者に許可証を、捕獲従事者に従事者証を交付し、その旨を当該地域の捕獲隊の隊長、地区猟友会の会長、農林水産事務所長、警察署長その他の関係者に通知するとともに、整理簿に必要な事項を記載するものとする。

7 第2項の規定による許可を受けた者及び従事者証の交付を受けた者は、次に掲げる事項に十分留意の上、アライグマ等の捕獲を実施しなければならない。

(1) わなの見回りは毎日行うこととし、わなの見回りができないときは、あらかじめ、わなが稼働しないようにしておくこと。

(2) 捕獲個体は、現場に放置することなく、適正に処理すること。

(3) 錯誤捕獲された鳥獣は、原則として放獣すること。

(4) わなの見回り及び捕獲個体の処理を行うときは、許可証等を常時携帯すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、わなによる捕獲については、有害鳥獣捕獲に係るわなの取扱要領に定めるところにより実施すること。

8 第2項の規定による許可を受けた者は、市長が別に定める期日までに有害鳥獣捕獲中間報告書によりアライグマ等の捕獲状況を市長に報告するとともに、捕獲許可期間の終了後は、速やかに有害鳥獣捕獲実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、鳥類による生活環境、農林水産業又は生態系の被害を防止する目的であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、鳥類のひなの捕獲又は鳥類の卵の採取を許可するものとする。

(1) 現に被害を発生させている個体を捕獲又は採取することが困難であり、ひなの捕獲又は卵の採取を行わなければ被害の防止をする目的が達成できない場合

(2) 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せてひなの捕獲又は卵の採取を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合

3 前項の規定による許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

区分 | 許可基準 | |

許可の対象者 | 1 被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼された者 2 過去3年間に法違反で行政処分又は刑事処分を受けたことがない者 | |

許可対象鳥獣 | ひなの捕獲 | 市が捕獲許可権限を有する鳥類 |

卵の採取 | キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラスの卵 | |

捕獲又は採取の方法 | 市長が適当と認める方法 | |

許可対象区域 | 被害等の発生地域を対象に必要かつ適切な範囲 | |

許可期間等 | ひなの捕獲又は卵の採取を行うために必要な最小限の期間 | |

捕獲羽数又は採取個数 | 被害を防止する目的を達成するために必要な羽(個)数 ただし、ドバト(外来鳥類)のひなの捕獲又は卵の採取については、羽(個)数の制限を設けない。 | |

4 第2項の規定による許可を受けようとするときは、有害鳥獣捕獲等許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 捕獲区域又は採取区域を明示する図面

(2) 被害を受けた者からの有害鳥獣捕獲許可等要請書

6 市長は、第2項の規定による許可を行った場合は、申請者に許可証を交付し、その旨を農林水産事務所長その他の関係者に通知するとともに、整理簿に必要な事項を記載するものとする。

7 第2項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる事項に十分留意の上、鳥類のひなの捕獲又は鳥類の卵の採取を実施しなければならない。

(1) 鳥類のひなの捕獲又は鳥類の卵の採取に当たっては、許可証を常時携帯すること。

(2) 捕獲したひな又は採取した卵は、その場に投棄又は放置することなく、適正に処分をすること。

8 第2項の規定による許可を受けた者は、許可期間終了後は、速やかに有害鳥獣捕獲実績報告書を市長に提出しなければならない。

(農林水産事務所長への報告)

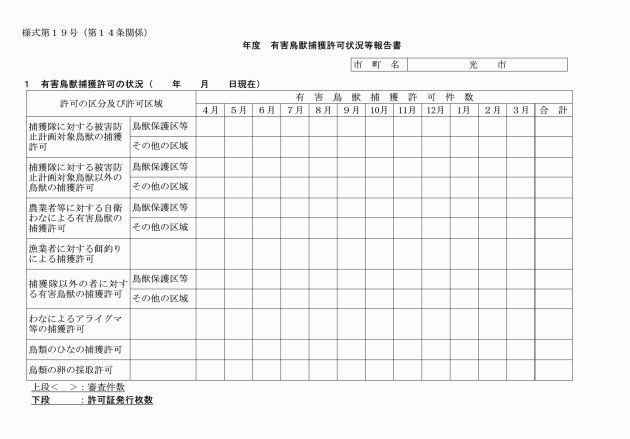

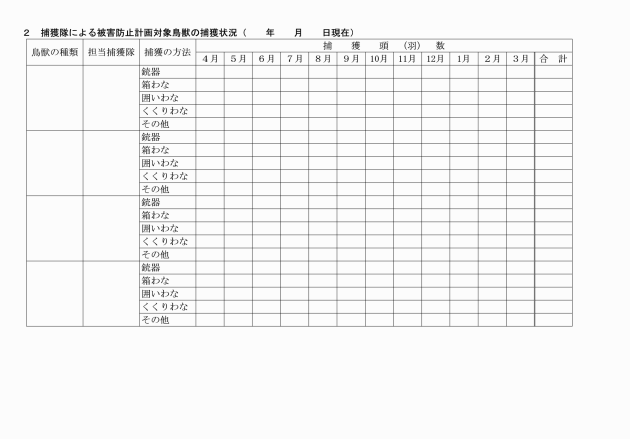

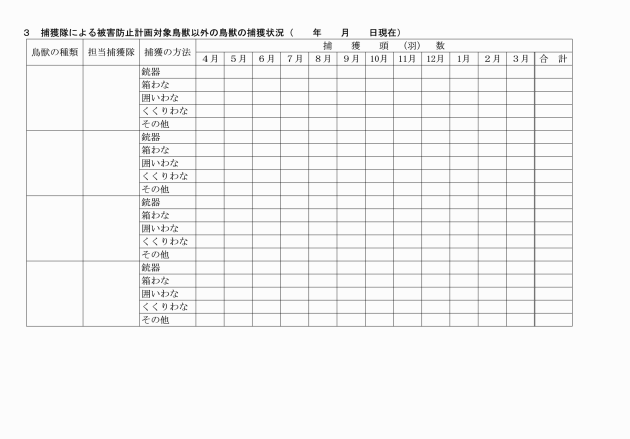

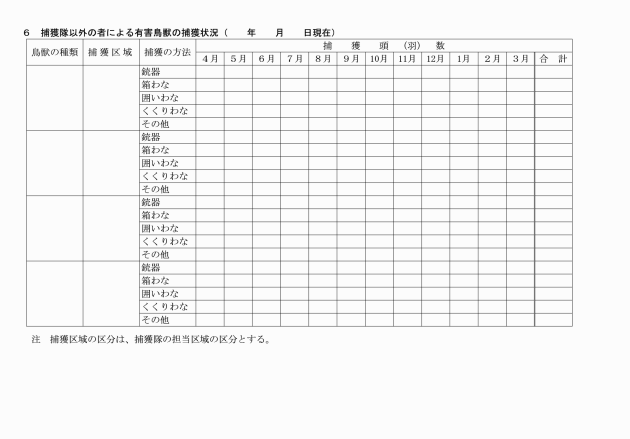

第14条 市長は、四半期ごとに、有害鳥獣捕獲許可状況等報告書(様式第19号)により、その年度における捕獲許可等及び有害鳥獣捕獲の状況を農林水産事務所長に報告しなければならない。

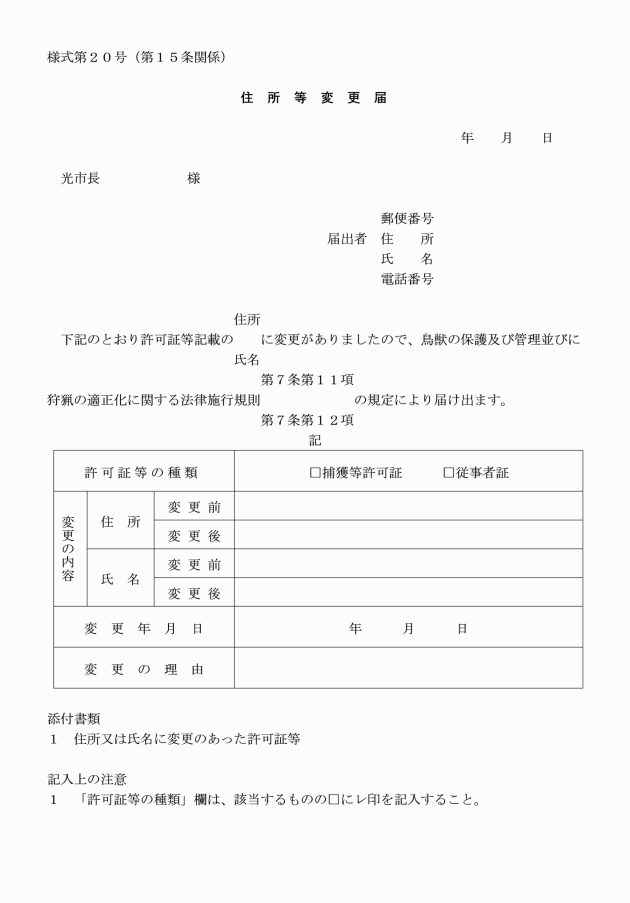

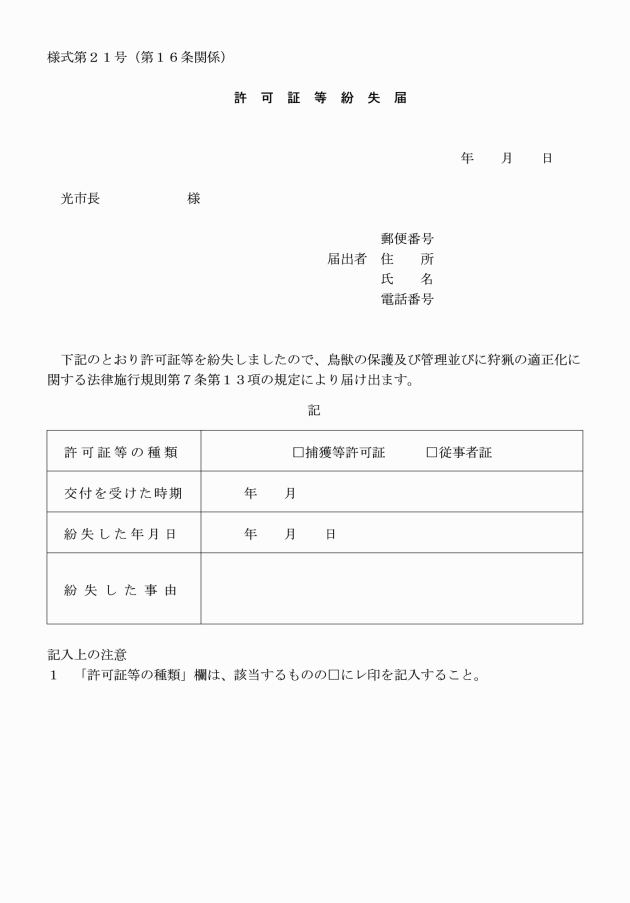

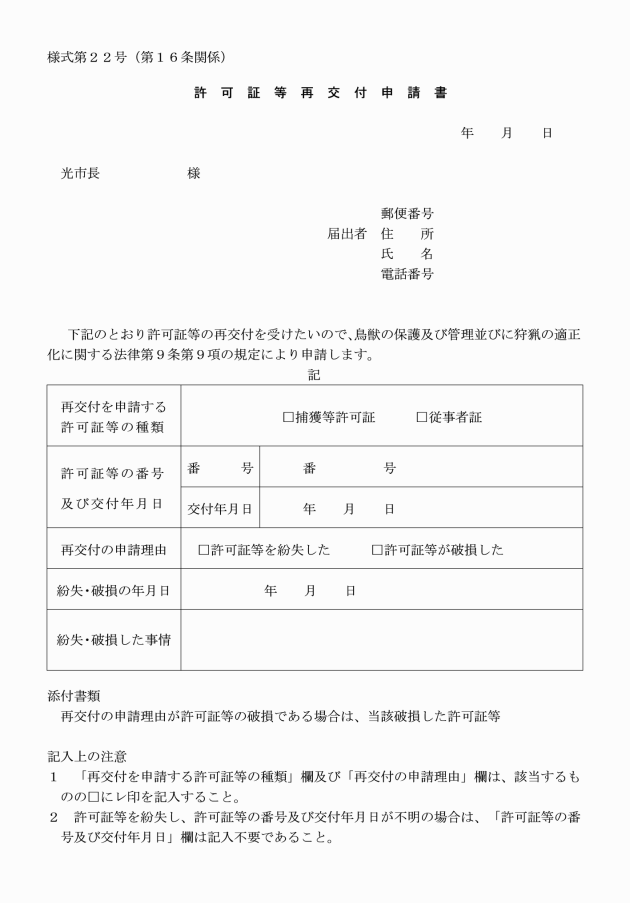

(住所等の変更)

第15条 許可証等の交付を受けた者は、捕獲許可等の期間中に住所又は氏名の変更があったときは、住所等変更届(様式第20号)に当該許可証等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 許可証等の交付を受けた者は、捕獲許可等の期間が終了したときは、速やかに許可証等を市長に返納しなければならない。紛失した許可証等を発見した場合も同様とする。

(報告徴収及び検査)

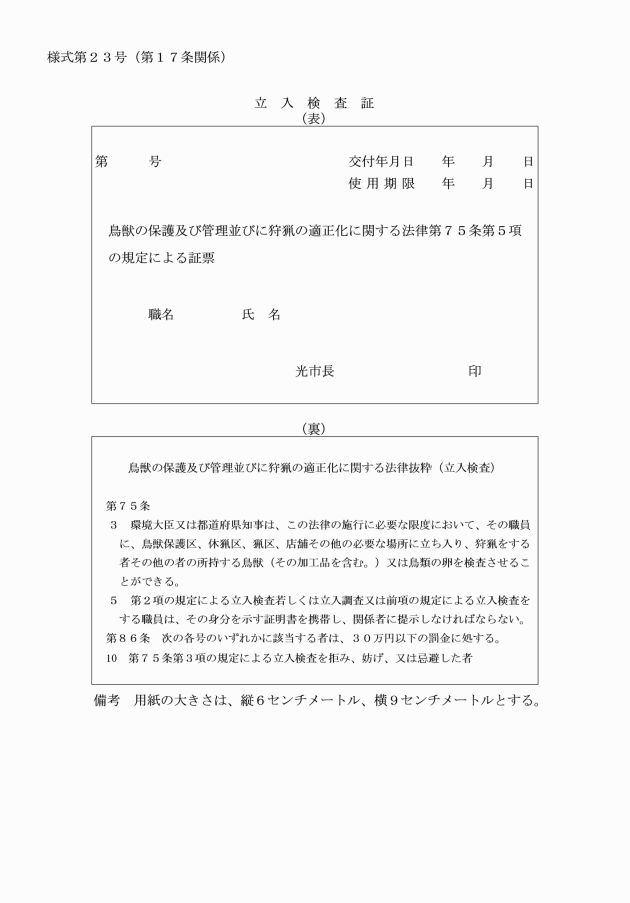

第17条 市長は、必要と認める場合は、法第75条第1項の規定に基づいて報告を求め、又は同条第3項の規定に基づき、職員に必要な検査をさせることができる。

2 法第75条第5項の規定による身分証明書は、様式第23号による。

(措置命令)

第18条 市長は、法第9条第1項の許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又はその許可に付した条件に違反した者に対し、法第10条第1項の規定に基づき、当該鳥獣の解放その他の必要な措置を命ずることができる。

(許可の取消し)

第19条 市長は、法第9条第1項の許可を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定又は法に基づく処分に違反した場合は、法第10条第2項の規定に基づき、その許可を取り消すことができる。

(警察等への通報)

第20条 市長は、前2条に該当する場合において、特に悪質であると認める事案については、遅滞なく、管轄の警察署及び周南農林水産事務所又は山口県環境生活部自然保護課に通報するものとする。

(その他)

第21条 前各条に定めるもののほか、有害鳥獣捕獲及び捕獲許可等について必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(光市有害鳥獣捕獲等実施要綱の廃止)

2 光市有害鳥獣捕獲等実施要綱(平成21年光市告示第182号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の光市有害鳥獣捕獲等実施要項に基づき市長が捕獲許可を行った事案の取扱いについては、なお従前の例による。