○光市中小企業等人財定着・定住支援補助金交付要綱

令和5年6月30日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、人材育成研修を実施し、又は社宅等を借り上げる中小企業者等を支援することにより、人材不足に直面する中小企業者等における人材の育成及び定着に資する取組を後押しするとともに、従業員の本市定住を促進するため、光市中小企業等人財定着・定住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(2) 事業所 本社、本店、支店、営業所、事務所等継続的に事業を営むために必要な人的設備、物的設備及び事業の継続性を備えた施設をいう。

(3) 従業員 市内の事業所で勤務する正規雇用職員をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に事業所を有する中小企業者等であること。

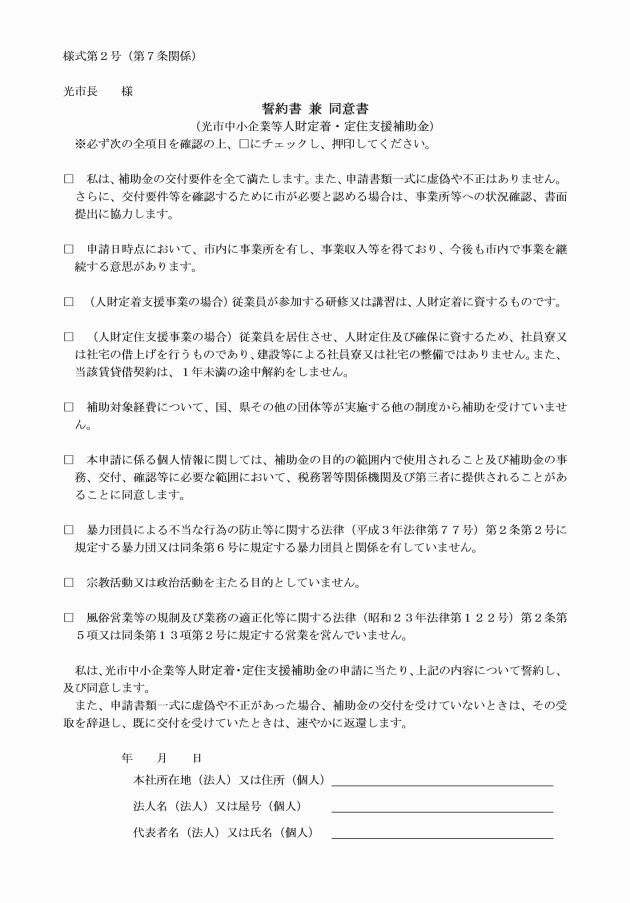

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

イ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項又は同条第13項第2号に規定する営業を営む者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係を有する者

(補助対象事業)

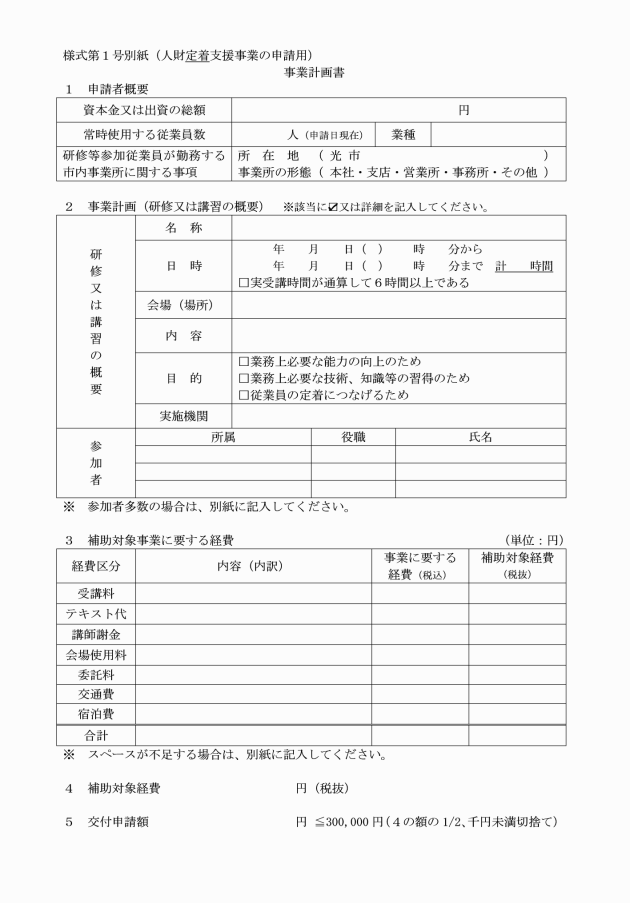

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が従業員を継続的に雇用し、及び確保するために行う次の各号に掲げる事業とする。

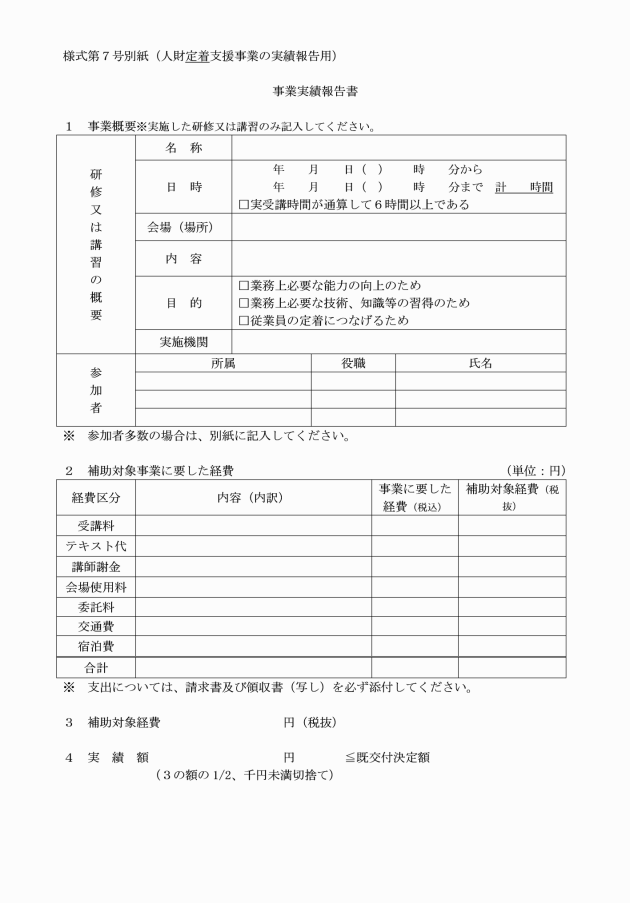

(1) 人材の育成若しくは定着に資する研修又は講習(実受講時間(移動時間及び休憩時間を除いた実際に受講する時間をいう。以下同じ。)が通算して6時間以上で、かつ、年度内に受講が完了するものに限る。)のうち、次のいずれかの機関等が実施し、又は講師を派遣するもの(以下「人財定着支援事業」という。)

ア 中小企業大学校等の公的研修機関

イ 試験研究機関、教育訓練機関、中小企業団体、事業協同組合等

ウ 専門的な研修を行っている民間団体、企業等

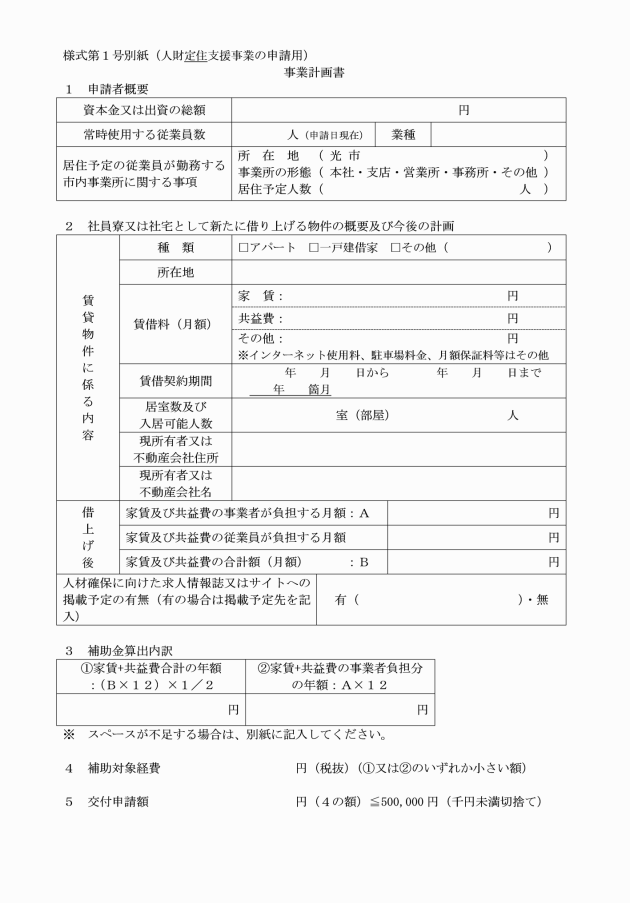

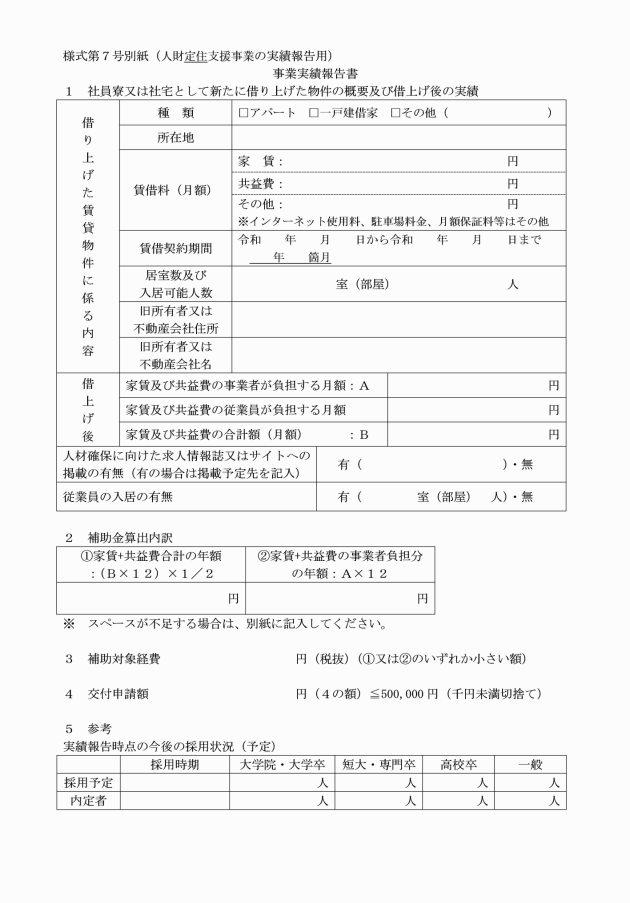

(2) 従業員を居住させるため、市内の民間賃貸住宅を社員寮又は社宅として新たに借り上げる事業(以下「人財定住支援事業」という。)。ただし、当該賃貸借契約の期間が1年未満のものを除く。

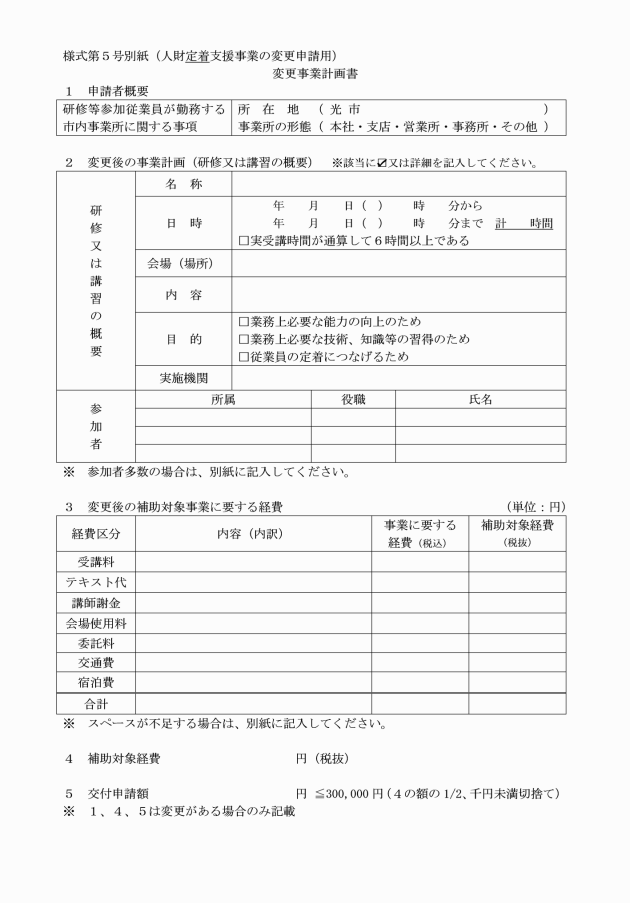

(1) 受講料、テキスト代、講師謝金、会場使用料、委託料等研修若しくは講習の受講又は開催に要する経費

(2) 研修又は講習に派遣する従業員の交通費及び宿泊費

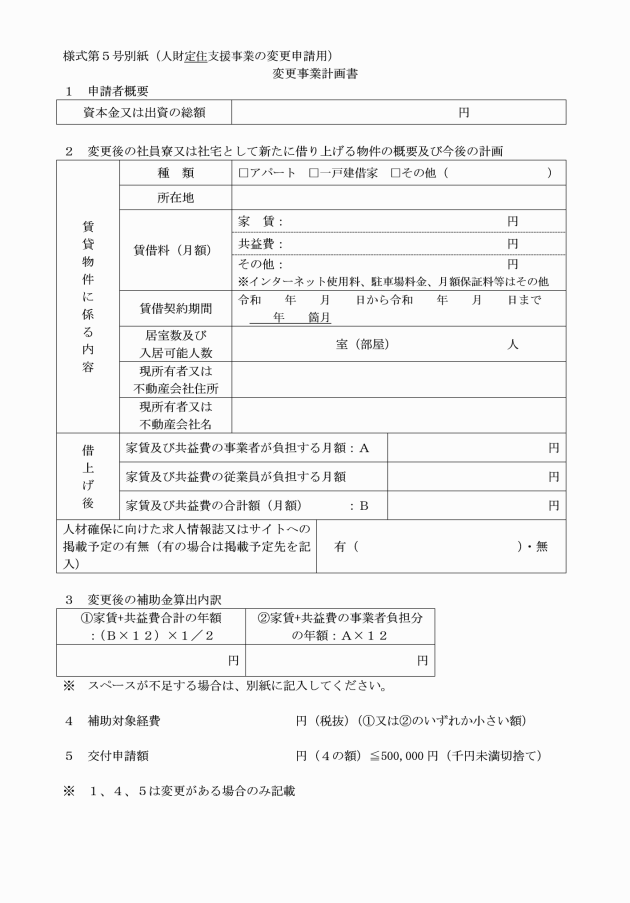

(3) 社員寮又は社宅として借り上げる民間賃貸住宅の家賃及び共益費の12箇月分

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費から除く。

(1) 飲食に係る経費

(2) 資産形成に係る経費

(3) パソコン、タブレット端末等汎用性があり他の目的に使用が可能なものに係る経費

(4) 国、県その他の団体等が実施する他の制度において補助を受けている経費

(1) 人財定着支援事業 補助対象経費の2分の1以内とし、各年度につき30万円を補助限度額とする。

(2) 人財定住支援事業 補助対象経費の2分の1以内又は補助対象者が負担する経費のいずれか低い額とし、各年度につき50万円を補助限度額とする。

2 算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 補助金の同一年度内の申請は、1補助対象者につき、補助限度額に達するまでとする。この場合において、補助対象者が複数の事業所を営んでいるときであっても、1補助対象者と数えるものとする。

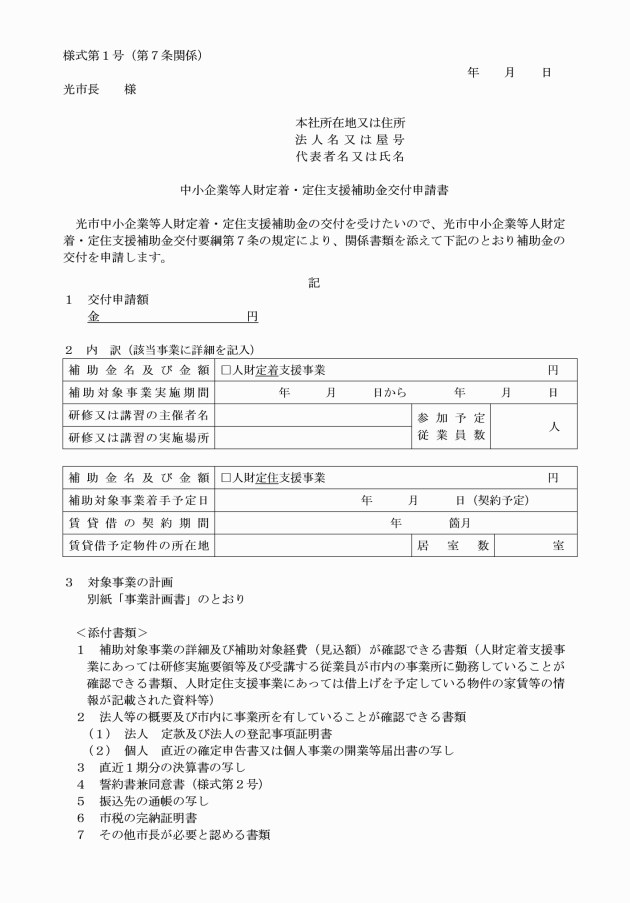

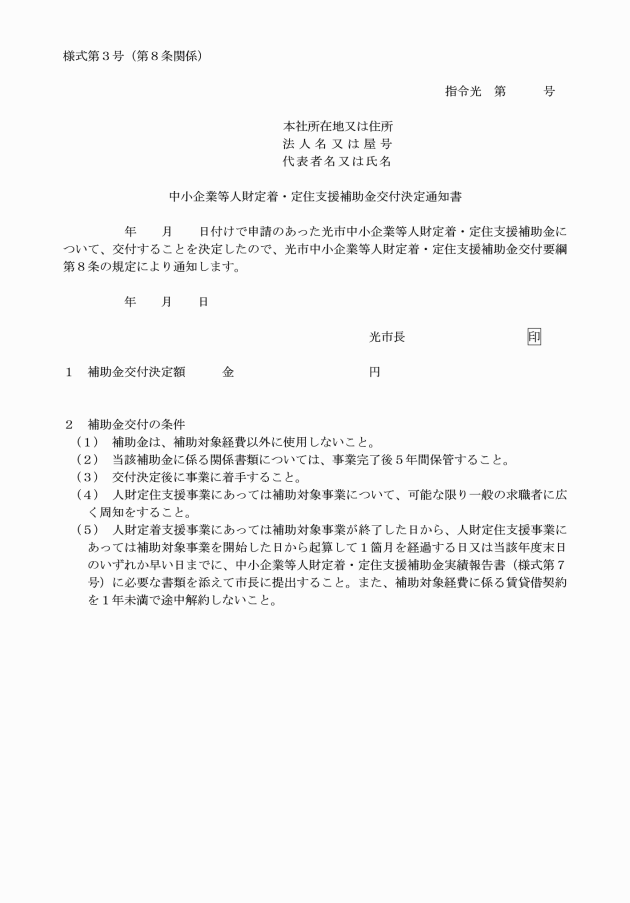

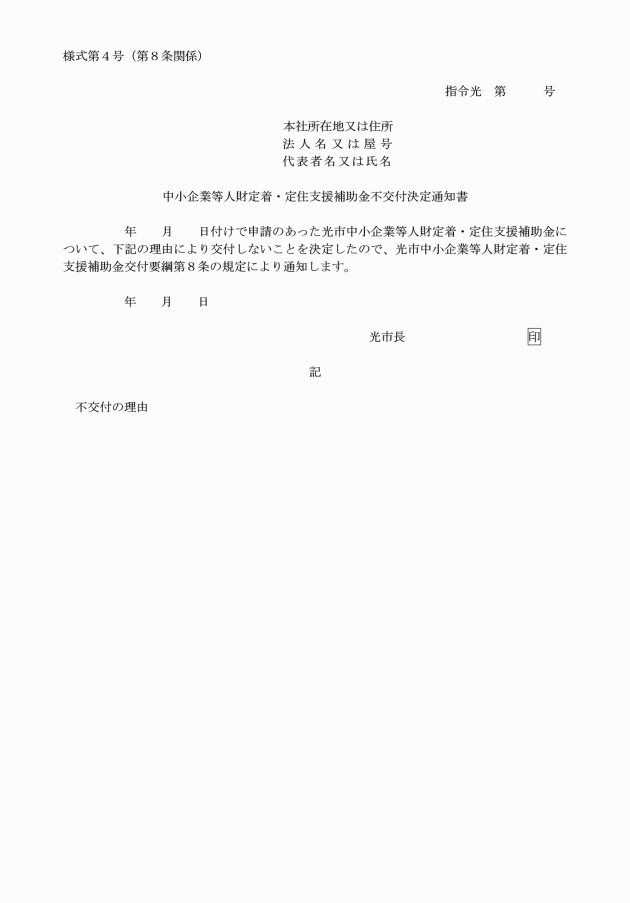

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、中小企業等人財定着・定住支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の実施前に市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の詳細及び補助対象経費の見込額が確認できる書類(人財定着支援事業にあっては研修実施要領等及び受講する従業員が市内の事業所に勤務していることが確認できる書類、人財定住支援事業にあっては借上げを予定している物件の家賃等の情報が記載された資料等)

(2) 法人等の概要及び市内に事業所を有していることが確認できる書類

ア 法人 定款及び法人の登記事項証明書

イ 個人 直近の確定申告書又は個人事業の開業等届出書の写し

(3) 直近1期分の決算書の写し

(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(5) 振込先の通帳の写し

(6) 市税の完納証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業の着手)

第9条 補助対象事業の着手は、前条の規定による交付決定の日以後に行わなければならない。

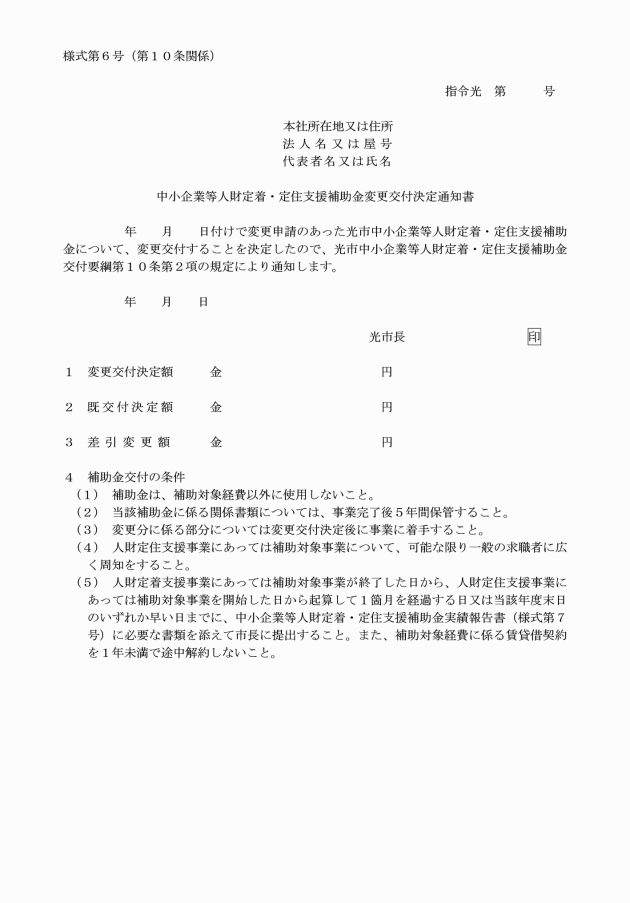

(1) 補助対象経費の額を増額しようとするとき。

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助金の額に変更がなく、かつ、事業実施により得られる効果等に影響を及ぼさない事業計画の軽微な変更については、この限りでない。

(3) 事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更事業の着手)

第11条 補助対象事業の内容を変更しようとする場合の事業の着手は、前条第2項の規定による変更交付決定の日以後に行わなければならない。

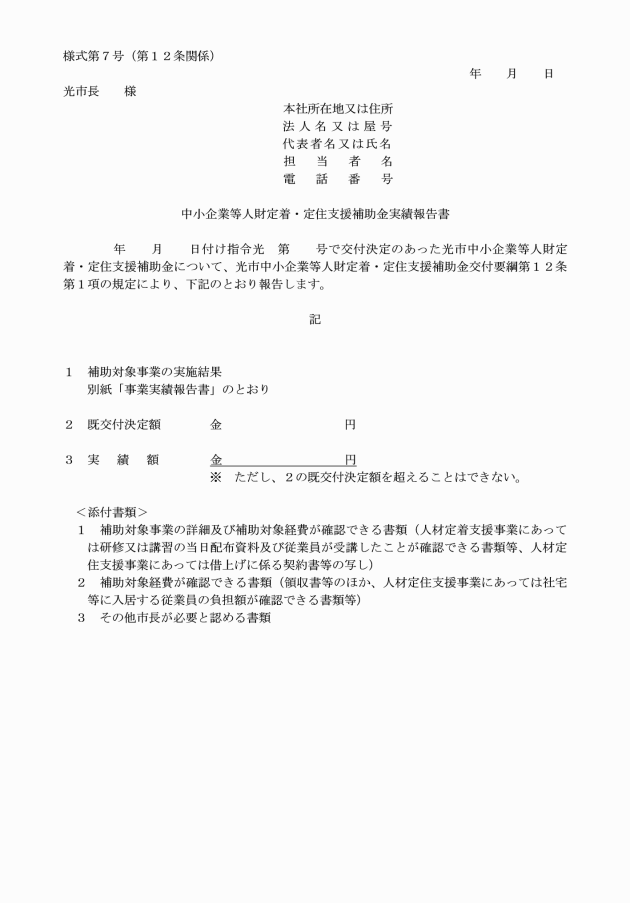

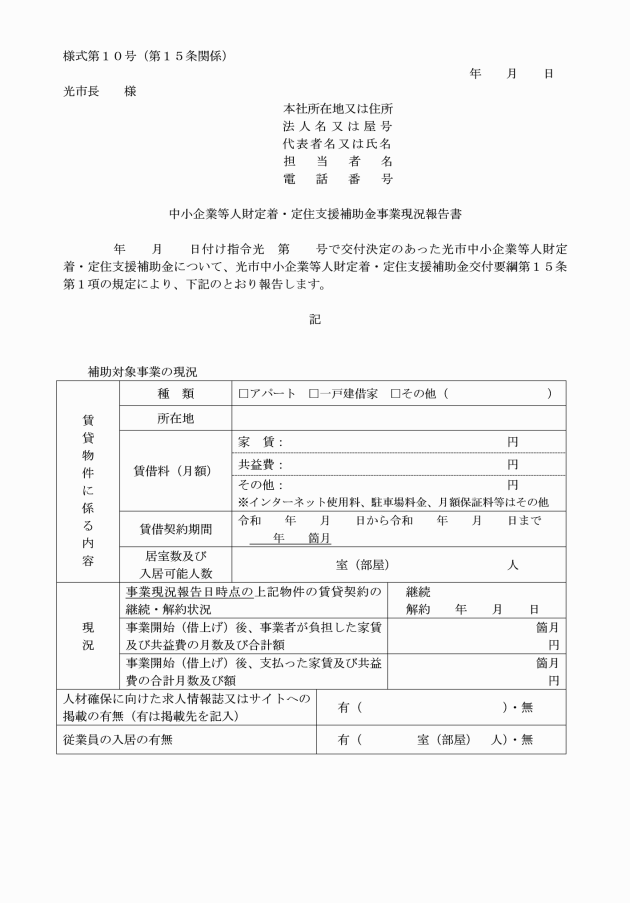

(1) 補助対象事業の詳細が確認できる書類(人財定着支援事業にあっては研修又は講習の当日配布資料及び従業員が受講したことが確認できる書類等、人財定住支援事業にあっては借上げに係る契約書等の写し)

(2) 補助対象経費が確認できる書類(領収書等のほか、人財定住支援事業にあっては当該社宅等に入居する従業員の負担額が確認できる書類等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 実績報告書に記載された補助対象経費が交付決定額を超える場合であっても、交付決定額は増額しないものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求者に補助金を交付するものとする。

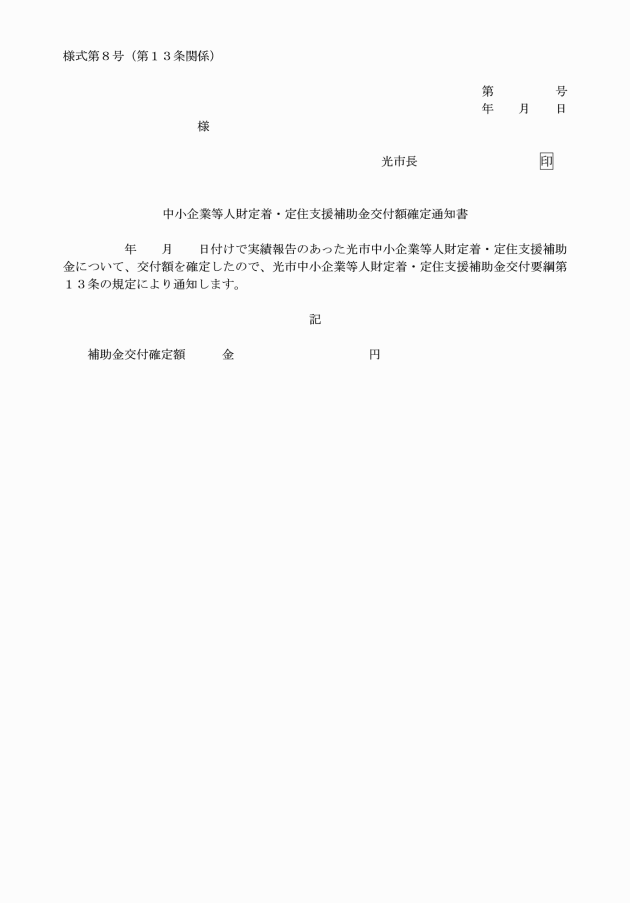

(報告及び調査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、交付申請者又は交付決定者に対し、報告を求め、又は担当職員を事業所に立ち入らせて帳簿、書類等について必要な調査を実施することができる。

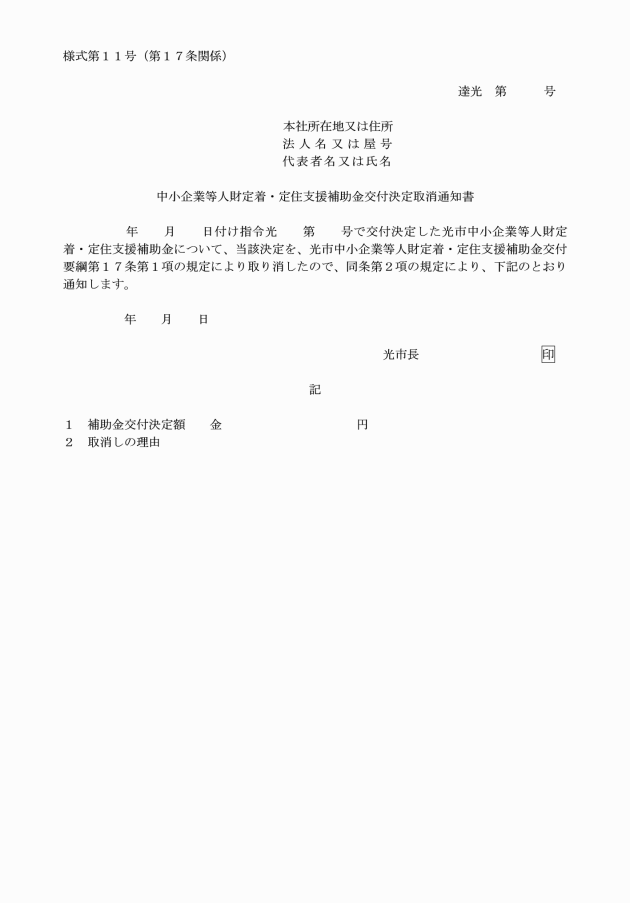

(補助金の交付決定の取消し)

第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 重大な法令違反があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したと認めるとき。

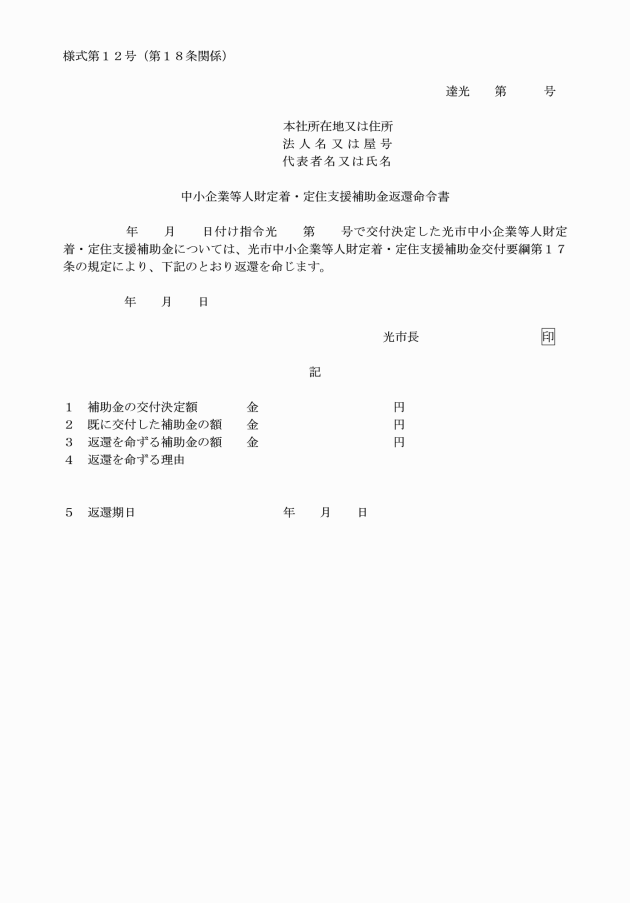

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 第1項の規定により返還を命じられた交付決定者は、市長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付を受けた者については、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

事業者区分 | 資本金又は出資金の額及び常時使用する従業員数等の要件 |

個人事業主 | 資本金の額又は出資の総額が10億円以下又は常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。 |

会社(会社法(平成17年法律第86号)上の会社(特例有限会社を含む。)及び士業法人) | |

医業を主たる事業とする法人 | |

歯科医業を主たる事業とする法人 | |

社会福祉法人 | 常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。 |

特定非営利活動法人 | |

企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(工業組合及び商業組合を含む。)、商工組合連合会(工業組合連合会及び商業組合連合会を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、農事組合法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、学校法人 | ― |

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 | 直接又は間接の構成員の3分の2以上が資本金若しくは出資の総額が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者にあっては、1億円)以下の法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては、100人)以下の従業員を使用する者であること。 |

酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 | 直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が資本金若しくは出資の総額が3億円以下の法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であること。 |

酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 | 直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が資本金若しくは出資の総額が5,000万円(酒類卸売業者にあっては、1億円)以下の法人又は常時50人(酒類卸売業者にあっては、100人)以下の従業員を使用する者であること。 |

内航海運組合、内航海運組合連合会 | 直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が資本金若しくは出資の総額が3億円以下の法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であること。 |

技術研究組合 | 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項第1号から第7号までに規定する中小企業者であること。 |

一般社団法人 | 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者であること。 |