○光市市民活動補償制度要綱

平成18年4月17日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、市民活動中の事故の補償制度(以下「本補償制度」という。)について必要な事項を定めることにより、市民が安心して市民活動に参加し、活動の活性化が図られ、もって快適な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(1) 市民活動団体 市民(市民活動に参加している他市町村の住民を含む。以下同じ。)により自主的に組織された非営利活動団体で、市内に活動の本拠を有するものをいう。ただし、政治、宗教又は選挙を目的とする団体を除く。

(2) 市民活動 市民活動団体が日本国内において自主的に行う地域社会活動、社会教育活動、社会福祉活動等で本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的又は計画的な公共性のある活動(市及び市が主に出資した法人又はこれに準ずる団体が行う市民活動に類する事業で、市民が無報酬(実費弁償程度のものを除く。)で参加する活動を含む。)をいう。ただし、営利、政治、宗教又は選挙を目的とする活動を除く。

(3) 指導者 市民活動団体において、市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者(市民活動に参加している他市町村の住民を含む。)をいう。

(4) スタッフ 市民活動団体の構成員や指導者の補助者など市民活動の実施に伴ってその運営に従事する者(市民活動に参加している他市町村の住民を含む。)をいう。

(5) 参加者 市民活動に参加中の市民等第三者をいい、当該活動の観覧者や応援者は含まない。

(6) 賠償補償対象者 市民活動団体、指導者及び市をいう。

(7) 傷害補償対象者 市民活動の指導者、スタッフ及び参加者をいう。

(1) けんか祭り、だんじり祭り等の危険度が高い祭礼

(2) 園児、児童及び生徒を対象とした学校管理下での活動

(3) 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時における活動

(4) 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動

(5) 森林ボランティア活動で野焼き・山焼きを行うもの

(対象となる事故)

第4条 本補償制度の対象となる事故は、次の各号のいずれかに該当するときとする。ただし、市が別途加入している全国市長会市民総合賠償補償保険を適用する事故については、この限りでない。

(1) 賠償補償対象者が市民活動中に他人の生命若しくは身体を害し、又は他人の財物を滅失し、き損し、若しくは汚損した場合において、法律上の賠償責任を負担すること(以下「賠償事故」という。)によって損害を被るとき。

(2) 傷害補償対象者が市民活動中(市民活動に参加するための所定の場所と自宅との経路における往復中(あらかじめその行動が予定されていたことが名簿等により確認できる場合に限る。)を含む。)に発生した偶然の事故(以下「傷害事故」という。)により死亡し、又は負傷した場合において、別表第1に定める支給事由に該当するとき。

(適用除外)

第5条 賠償事故のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、本補償制度による補償は適用されないものとする。

(1) 賠償補償対象者の故意による事故

(2) 戦争、テロ、暴動、騒じょう、労働争議その他の社会的騒乱による事故

(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故

(4) 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る賠償責任

(5) 賠償補償対象者と世帯を同じくする親族等に対する事故

(6) 賠償補償対象者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任

(7) 施設の新築、改築、修理、取壊しその他の工事に起因する事故

(8) 航空機、昇降機、自動車又は施設外における船舶、車両(原動力がもっぱら人力である場合を除く。)若しくは動物の所有、使用又は管理に起因する賠償責任

2 傷害事故のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、本補償制度による補償は適用されないものとする。

(1) 傷害補償対象者又はその法定代理人の故意、重大な過失又は法令違反による事故

(2) 戦争、テロ、暴動、騒じょう、労働争議その他の社会的騒乱による事故

(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故

(4) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(5) 傷害補償対象者の無資格運転、酒酔い運転又は大麻、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故

(6) 傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失による事故

(7) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの

(補償期間)

第6条 本補償制度による補償の対象期間は、毎年6月1日午後4時から翌年6月1日午後4時までとする。

(補償制度の保全及び限度)

第7条 市は、本補償制度による補償を行うため、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社との間で保険契約を締結するものとし、本補償制度による補償は、当該保険契約の範囲内で行う。

(1) 賠償補償対象者が被害者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがあるときは、その対価を控除した額)

(2) 賠償補償対象者が損害の防止又は軽減のために支出した費用で、市が承認したもの

(3) 賠償補償対象者が損害の防止又は軽減のために必要又は有益と認められた手段を講じた後に、賠償補償対象者に損害賠償責任がないことが判明したときは、そのために賠償補償対象者が支出した費用のうち、被害者に対する応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用及び支出につきあらかじめ市の承認を得た費用

(4) 賠償補償対象者が市の承認を得て支出した訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解又は調停に関する費用

(傷害事故に係る補償金の種類及び限度額)

第9条 傷害事故において支給されるべき補償金の種類、支給事由及び補償金額は、別表第1に定めるとおりとする。

(事故発生報告及び事故審査通知)

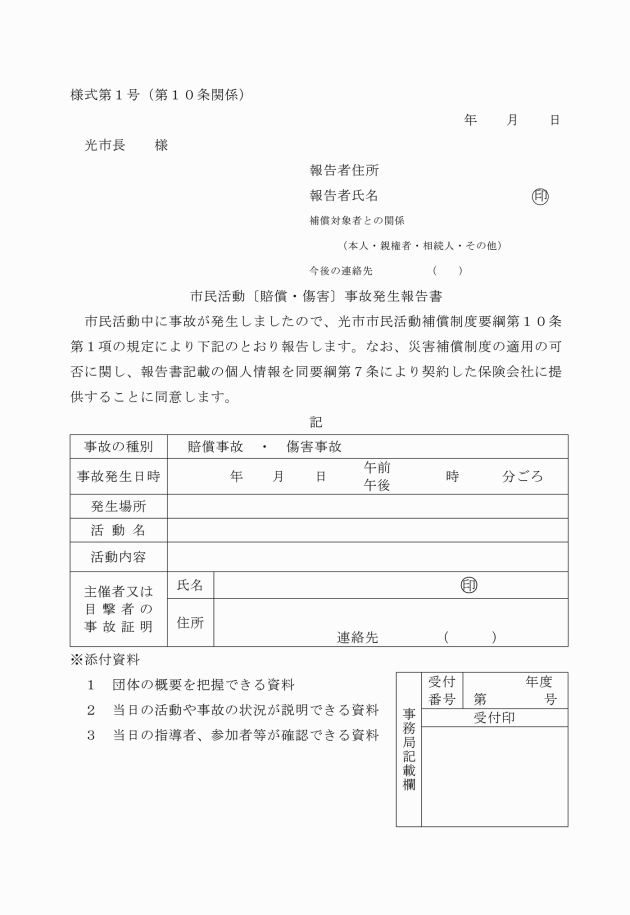

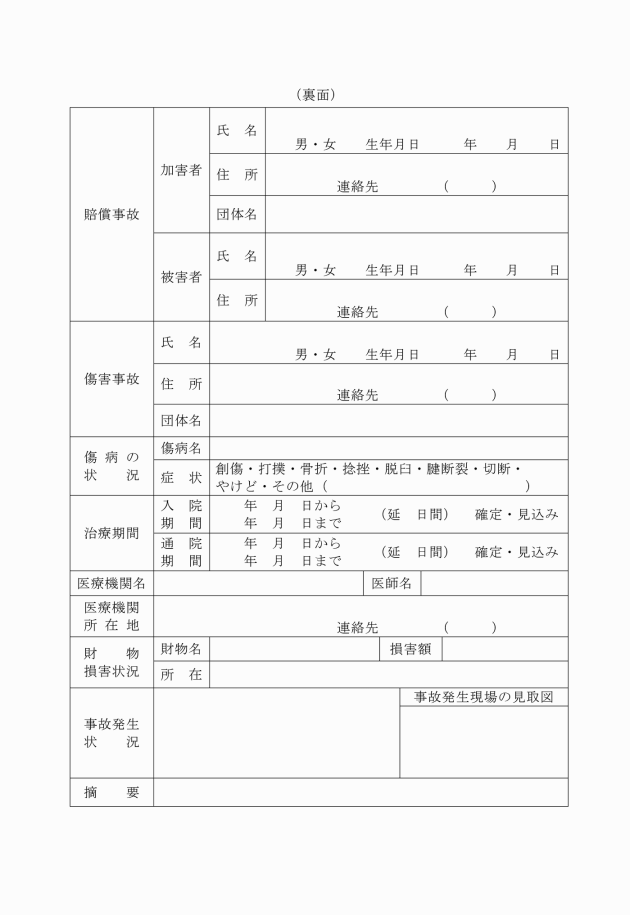

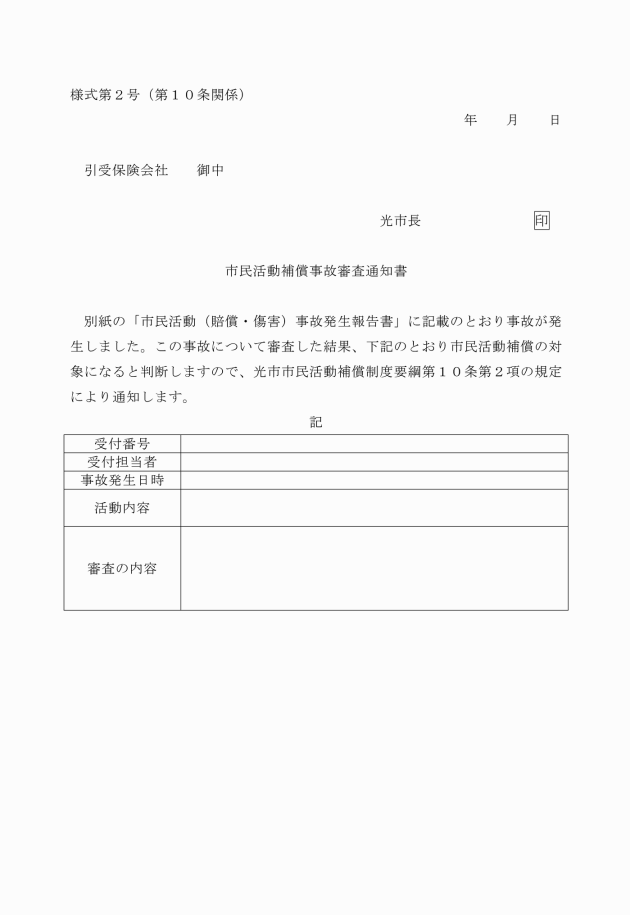

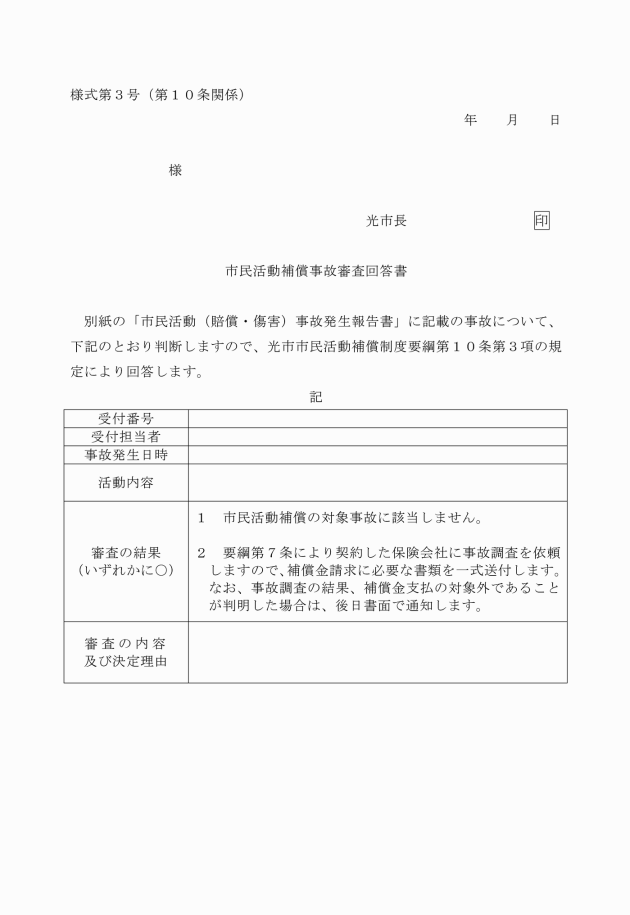

第10条 賠償補償対象者若しくは傷害補償対象者(法定相続人を含む。)(以下これらを「補償対象者」という。)又は当該市民活動の関係者は、賠償事故又は傷害事故(賠償事故及び傷害事故の同時発生を含む。)が発生したと思われるときは、市民活動〔賠償・傷害〕事故発生報告書(様式第1号)に必要事項を記載し、事故発生の日から20日以内に市長に報告するものとする。

(事故判定委員会)

第11条 市長は、前条第2項の規定による審査を行う場合において、必要と認めるときは、光市市民活動補償制度事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)に意見を求めることとする。

2 事故判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(補償金の請求)

第12条 賠償事故の補償金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後に、引受保険会社が求める必要書類を引受保険会社に提出して補償金を請求するものとする。

2 傷害事故の補償金の支給を受けようとする傷害補償対象者は、別表第1に定める支給事由の充足が確定した後(入院補償金及び通院補償金にあっては、すべての治療が完了した後)に、引受保険会社が求める必要書類を引受保険会社に提出して補償金を請求するものとする。

(補償金の支給等に係る手続)

第13条 引受保険会社は、補償金を支払うときは、市の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、市が受け取るべき補償金について、市が引受保険会社に対し、補償対象者に直接支払うことを要請したときは、引受保険会社は、補償対象者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

2 引受保険会社は、補償金の支払にあたり、市長に対して支払通知書を送付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により補償対象者の指定する口座に直接支払うときは、補償対象者に対して支払通知書を送付するとともに、市長に対してその旨を通知するものとし、これによって本補償制度による補償金の支払を完了するものとする。

(保険契約等の準用)

第14条 前各条に定めるもののほか、保険契約に関する事項については、保険契約に適用される約款、特約条項等を準用する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

附則(平成22年告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市市民活動補償制度要綱の規定は、この告示の施行の日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。

(補償の対象期間の特例)

3 平成22年5月1日から平成23年5月1日までの間における第6条の規定の適用については、同条中「毎年5月1日午後4時から翌年5月1日午後4時まで」とあるのは、「平成22年5月1日午前0時から平成23年5月1日午後4時まで」と読み替えるものとする。

附則(平成27年告示第48号)

1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市市民活動補償制度要綱の規定は、この告示の施行の日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。

附則(令和6年告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この告示の施行の日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。

附則(令和7年告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和7年6月1日までの間におけるこの告示による改正後の光市市民活動補償制度要綱第6条の規定の適用については、同条中「毎年6月1日」とあるのは、「毎年5月1日」とする。

別表第1(第4条、第9条、第12条関係)

補償金の種類 (1人あたり) | 支給事由 | 補償金額 |

死亡補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡したとき。 | 5,000,000円 |

後遺障害補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じたとき(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかったときは、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定されたとき。)。 | 後遺障害の程度により、死亡補償金の3~100% |

入院補償金 (手術補償金) | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため入院による治療を受けたとき(当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の間に限る。)。 | 入院1日につき 3,000円 (手術補償金は、第7条により契約した保険契約に適用される約款に定める額) |

通院補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため通院による治療を受けたとき(当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。)。 | 通院1日につき 2,000円 |

別表第2(第8条関係)

補償金の種類 | 補償金支払限度額 | 自己負担額 |

身体賠償 | 1人あたり限度額 60,000,000円 1事故あたり限度額 300,000,000円 | 5,000円 |

財物賠償 | 1事故あたり限度額 5,000,000円 | 5,000円 |

受託物賠償 | 1事故あたり限度額 3,000,000円 | 5,000円 |